病因検査に基づく歯周病診断と治療戦略

長谷川 嘉昭先生

長谷川歯科医院 院長(歯科医師)

川崎律子先生

長谷川歯科医院勤務(歯科衛生士)

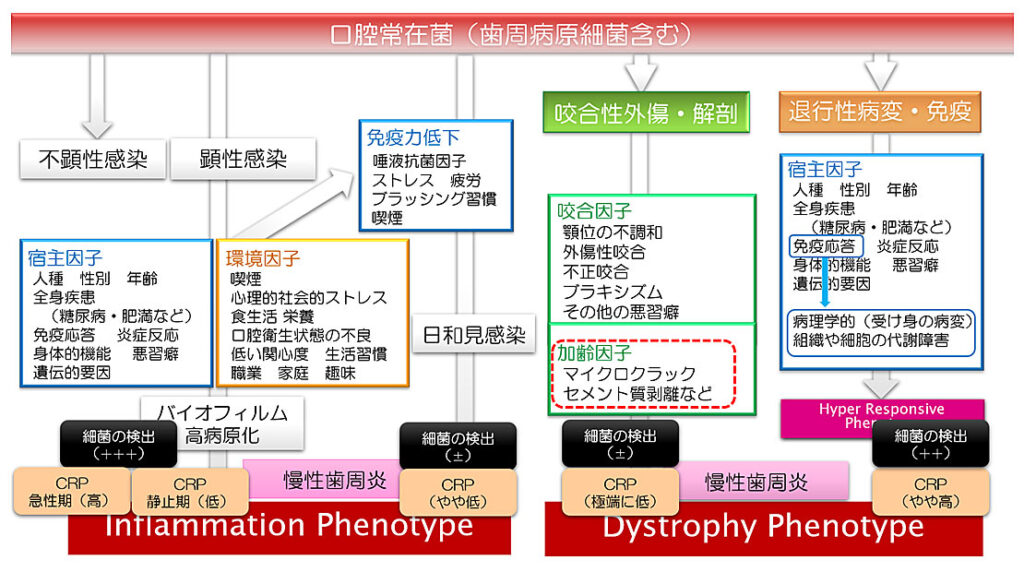

今後、歯周病診断における診査に病因検査を追加することで、旧態依然とした病態検査からの診断に決別する時期が迫っていることを述べた。明らかに炎症反応が強い患者に、闇雲にプロービング検査することは菌血症を誘発する可能性があり、医学的な判断として妥当とは言えないのではないか。術前にhsCRP値を測定してからでも遅くないはずである。また、歯周病原細菌検査もPCRからシーケンシング(NGS)に変更することで、患者の細菌叢バランスを正確に把握できるようにもなってきた。今や病原菌はレッドコンプレックスだけではないのだから、使わない手はないはずである。さらに2000万人以上罹患しているDM(糖尿病)や8人に1人がCKD(慢性腎臓病)と言われる中、マスキングされた患者の発見にも歯科が一役担うこともできるはずである。そうした総合的(病態・病因)診査を基に臨床診断を行い、歯科衛生診断を追加検討することで、最終的な戦略診断(長谷川の診断)の重要性をご紹介させて頂いた。

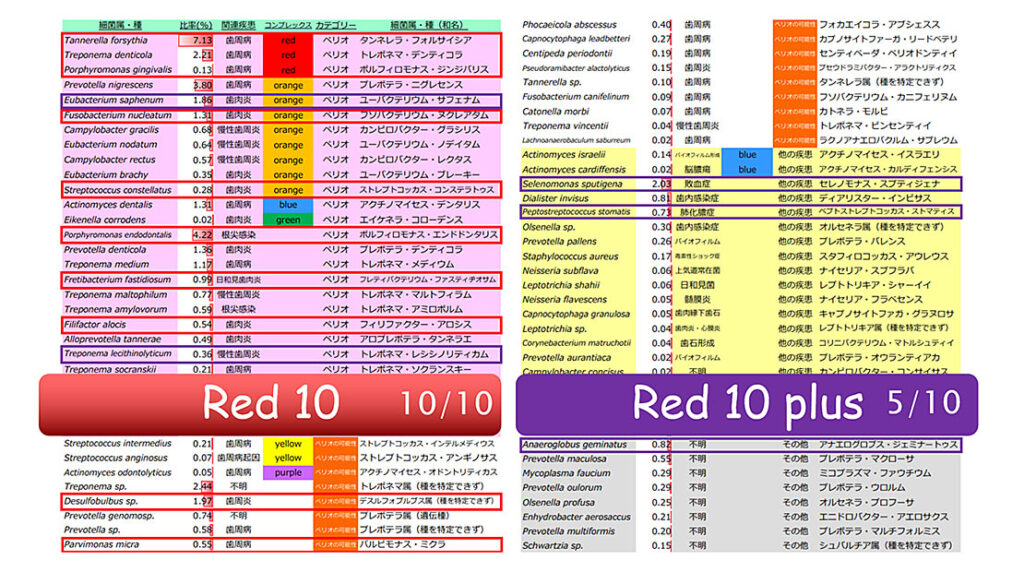

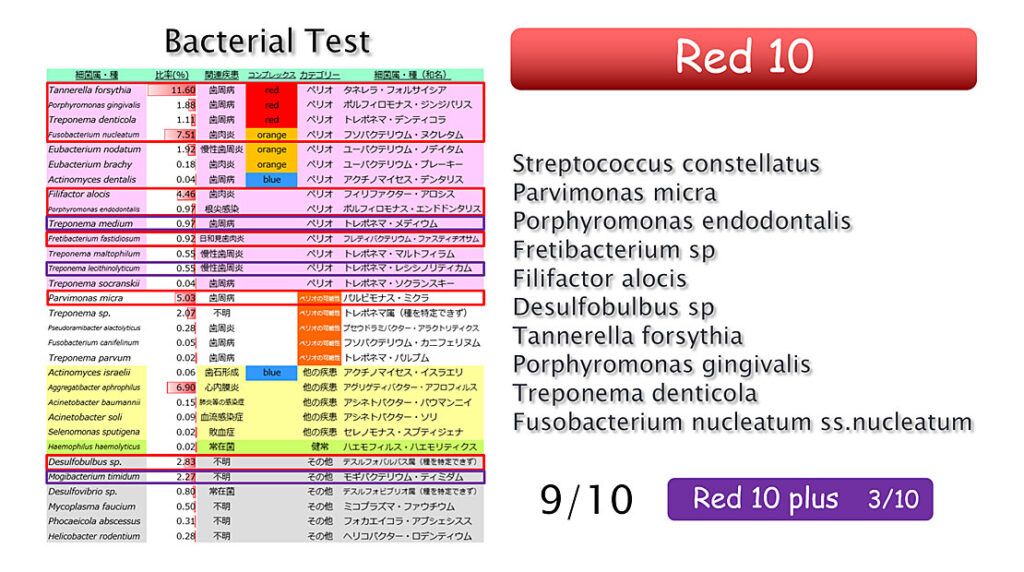

図2,3 重度歯周病患者おける水平的骨吸収と細菌叢バランス

いわゆる全顎的に水平骨吸収を伴う重症歯周病患者の菌叢バランスは、本講演中に紹介したRed 10 および Red 10 plus の分布は著しく、病態と連動しているため、Inflammation Phenotypeと診断して間違いはないだろう。歯周基本治療は、歯科衛生士の技量が、その成否を決定的なものにするため、熟達した者でなければならないのは当然の事である。ソフト面でも、歯科衛生士による医療面接も、治療を進めるうえで重要な戦術であることに疑いの余地はない。抗菌療法の是非については、改めて議論することが大切であるが、重症患者における早期使用は、効果的な治療選択の一つである。

図4,5 初診時より16か月後の口腔内写真と直近の菌叢バランスは、ともに改善している。

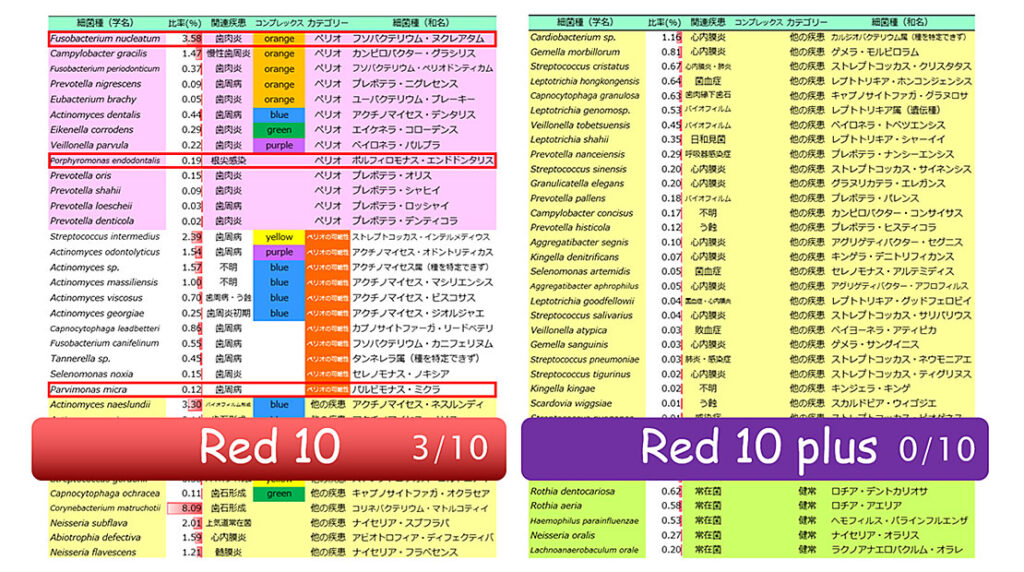

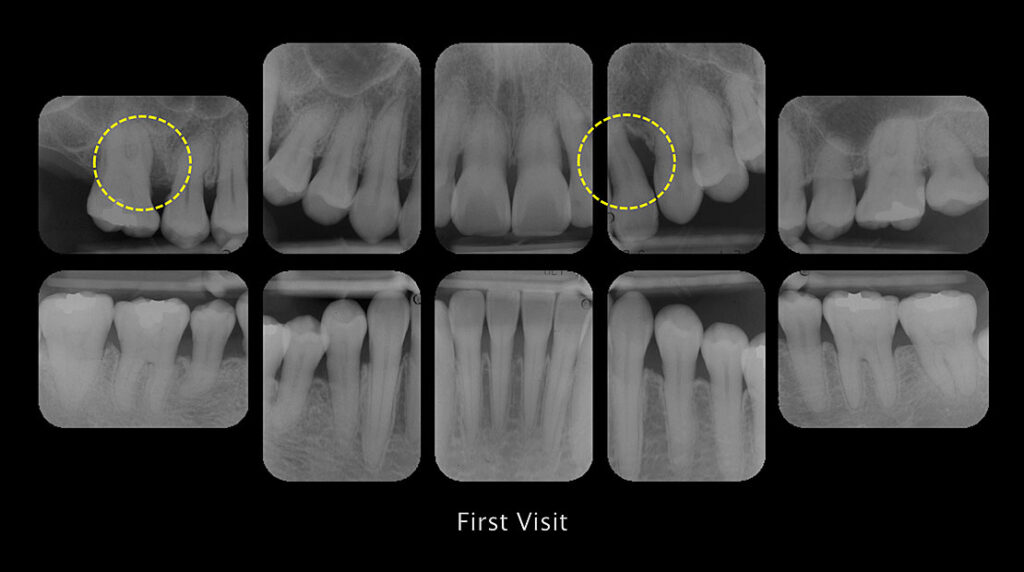

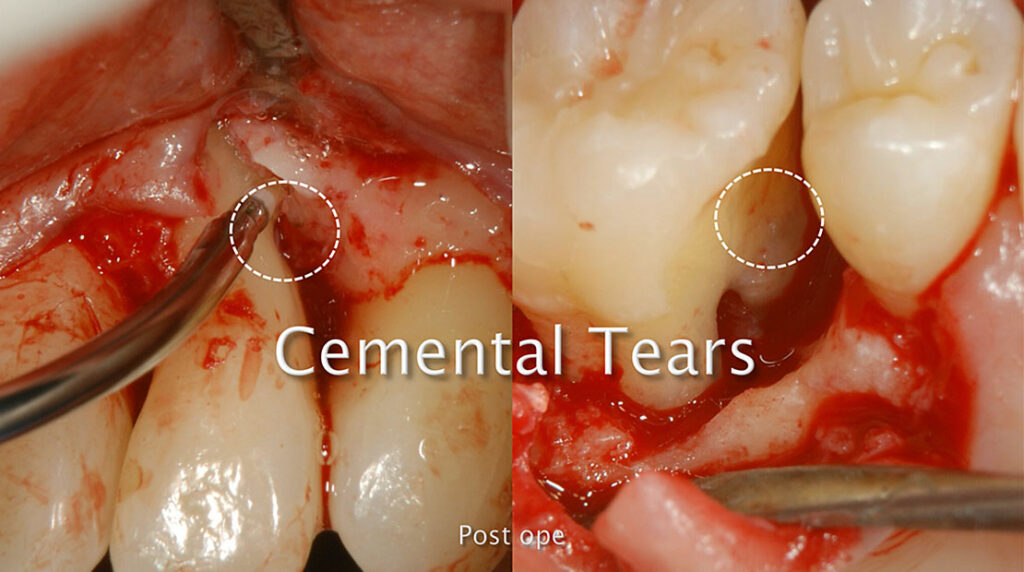

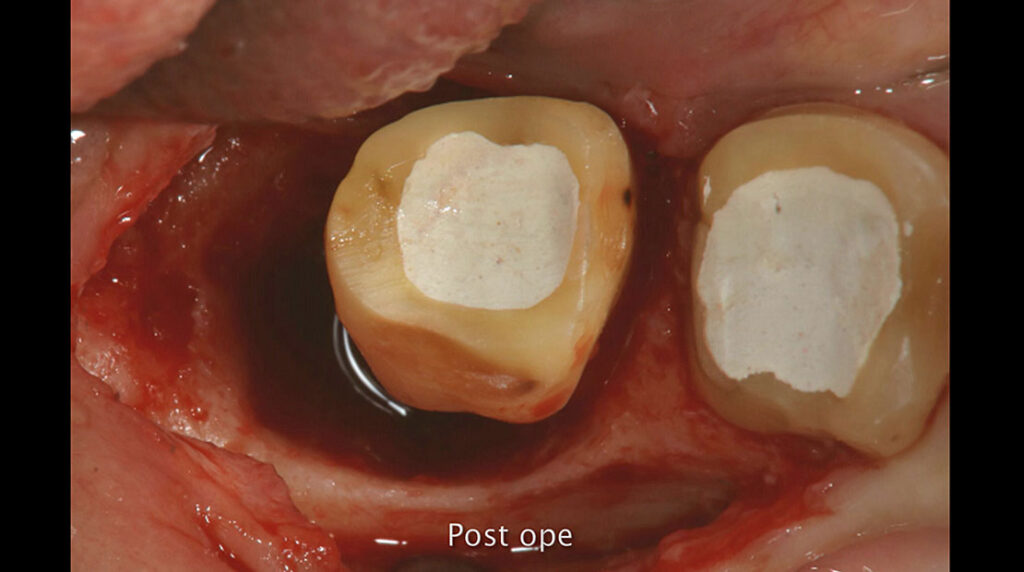

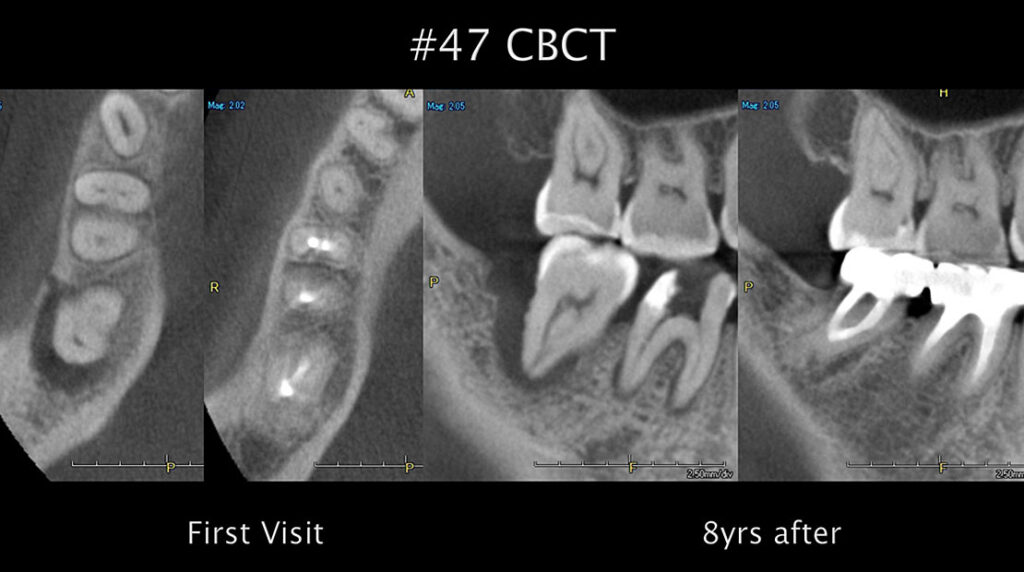

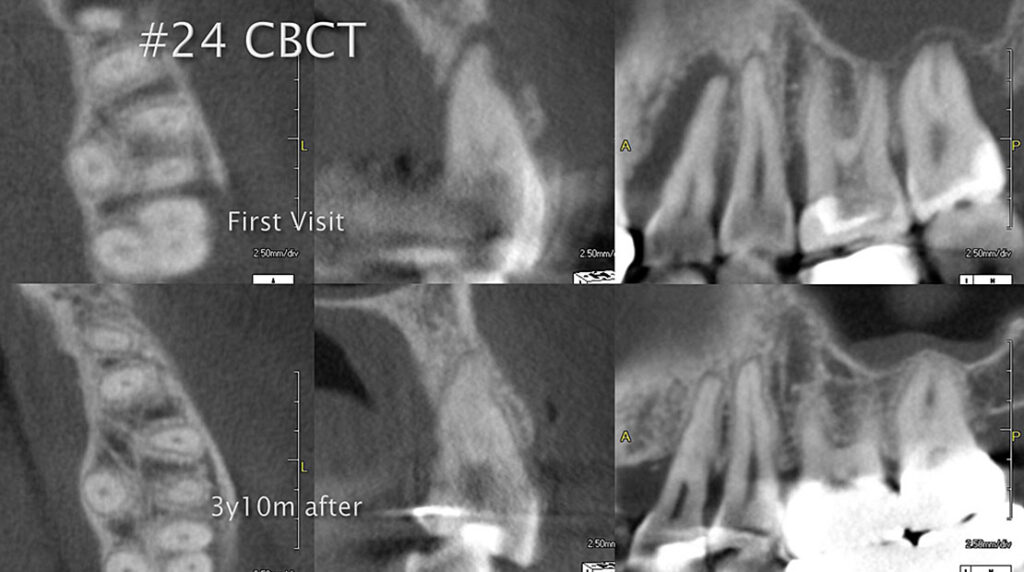

問題は、歯周ポケットがあれば、一律に対応するいまの歯周治療のあり方である。何でもかんでも歯周基本治療から始める現行システムに、まずは疑いの念を持つべきである。その骨内欠損は、何が原因なのかと・・・今や、CBCT画像と菌叢バランスおよびhsCRP値を含めた血液検査は必須である。また、Dystrophyと言う概念は決して新しいものではなく、片山恒夫先生が命名された“組織異営養症”は、一般的に言われる“異栄養症”から端を発し、“異”は衰退を意味し、“栄”は“営”やりくりと解釈され、いわゆる“力”だけを診る歯科の概念とは一線を画す。これらを正しく踏まえると、「部位特異性と言われる一部の辺縁性歯周炎」は、Dystrophyに含まれ、セメント質剥離などが原因で引き起こされた疾患であると疑うべきである。であるならば・・・どうするのか?答えは、早期の原発巣の除去に他ならない。歯周基本治療ではなく、早期の外科介入が正解なのである。

図4~図6 長期間専門医で治らず、転医した患者の早期歯周外科介入と術後CBCT画像

Dystrophy Phenotype にも歯周病原細菌検査の結果を重ね合わせて鑑みると、病原性の高い菌叢バランスとそうではないグループに分けられることも分かってきた。このことは、前者のグループに、歯周基本治療が重要であることを意味している。要は、病因検査を基に、治療戦略を組み立てるべきであると再度訴えたい。

さらに、その骨内欠損形態の診断にCBCT画像を積極的に活用し、過去の再生療法症例と重ね合わせることで、劇的に治癒する症例の特徴もわかってきた。

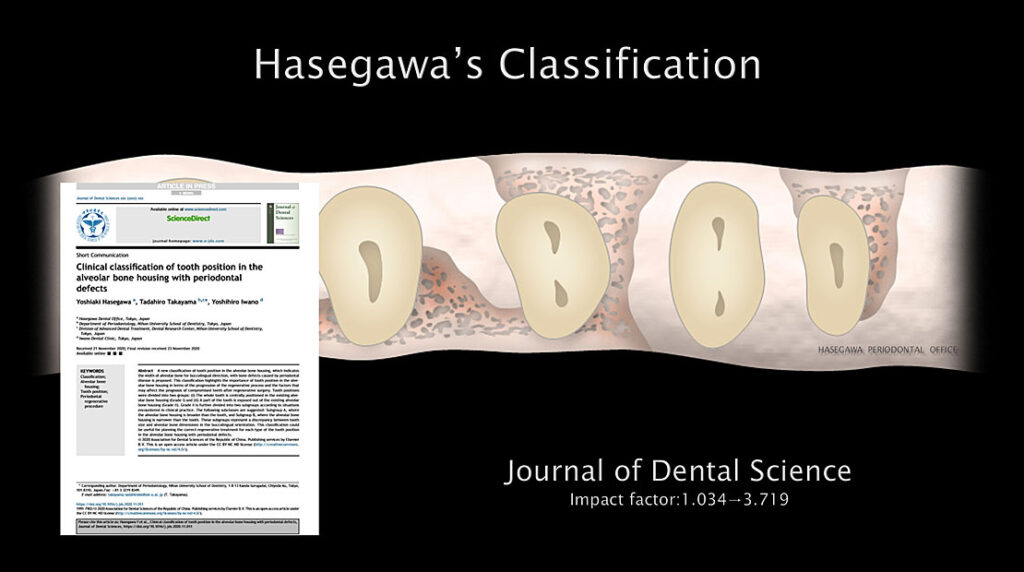

一見すると抜歯と診断されそうな症例は、よくよく観察すると限局的な骨内欠損であり、菌叢バランスも比較的悪くない事が多いことに気づく。当然、hsCRP値も高くない。また、ボーンハウジング診断(長谷川の分類)はGRADE 1であることも多く、患歯以外でVertical Supportが維持できているなど、共通項が幾つもある。

図7~9 一見、Hopelessであるが適切な診断と施術で、術後経過は良好である

方や、菌叢バランスが不良なDystrophyは、外科処置を優先するのではなく、きちんとした計画を立てた歯周基本治療が大切なことも、わかってきた。

図10~12 初診時40歳女性 菌叢バランスと口腔内所見データ

歯周基本治療を始めて2年経過した時点での平均hsCRP値が0.54mg/dlと高く、人間ドックによる精密検査によって、アルポート症候群との診断を仰いだ。医科歯科連携を図りながら2年が経過し、今では平均hsCRP値は0.18mg/dlと安定している。BIRMINGHAM大学の研究データからも、歯周炎の炎症が10%増加すると腎機能は3%低下、腎機能が10%低下すると歯周炎の炎症は25%増加するとの報告がある。まさに先達が言う“口を診て、人を診ず”では、専門医としては失格なのだろう。

図13~15 骨内欠損と菌叢バランスの改善および平均hsCRP値を示す

卓越した歯科衛生士による歯周基本治療は、外科処置を凌駕することもある。やはり正しい診断を下すためには、可能な限りの検査と思い込みからの脱却をしなければなるまい。 本講演では、改めて病因検査の重要性とそれに伴う治療戦術を症例を通じて、詳細に解説させて頂いた。まだまだエビデンスが足らないため、仮説の域を出ないことも十二分に承知している。ご批判は甘んじて受け止めたいが、エビデンス不足だからダメだと言うエビデンスもない。しかし、誰かがやらなければ歯科は、戦術の発展だけで、医科との連携は砂上の楼閣に終わることも、また事実であろう。

(文責:長谷川 嘉昭 川崎 律子)