Contents

「口腔機能を育てるための咬合誘導支援」〜舌癖がもたらす口腔機能の悪循環の減弱〜

講師:西川岳儀先生

医療法人西川歯科理事長

大阪府豊中市開業

縄文時代の平均寿命はおよそ30歳、江戸時代でおよそ35歳、そして終戦した1947年に50歳に到達したと報告されています。

昔は怪我や単疾患など完治しないと生きられなかった時代から、今では多疾患で完治しなくても生きられる時代へと変化しています。そうした中で見えてきたことが、健康寿命と平均寿命の差です。

現代の多くの方々が、人生最後まで介護や支援を受けることなく 「自分で美味しく食事がしたい」、「自分の足で歩いて出かけたい」と思っていることでしょう。では、そのためにはどうしたら良いでしょうか。

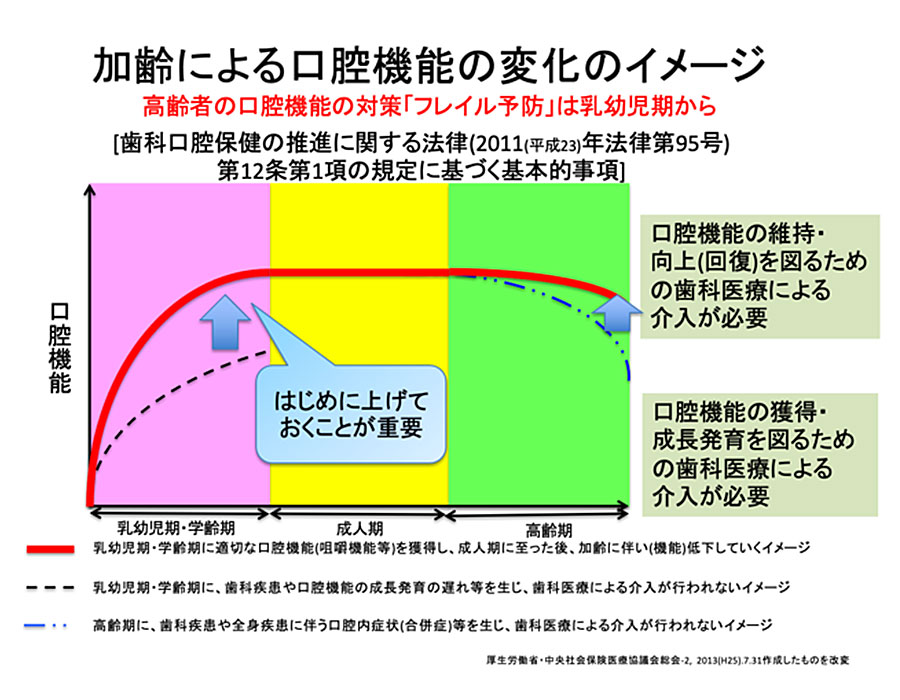

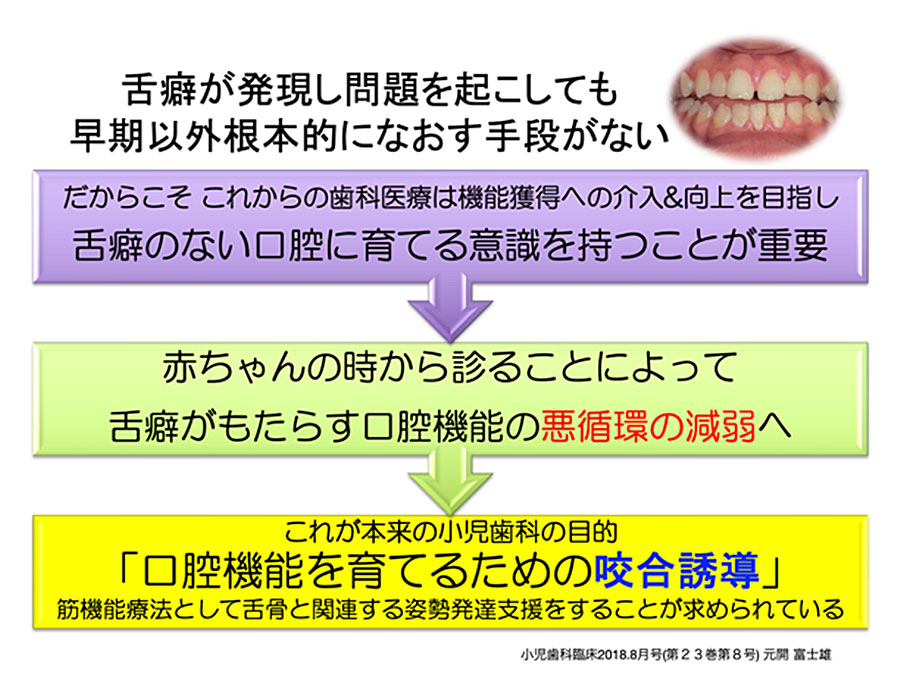

それが「口腔機能の獲得や維持・向上」です。これまでは、口腔機能が低下する前に命を落としてきたため、口腔機能を上げようという考え方もなかったのかもしれません。低栄養の予防や誤嚥性肺炎の予防、ADLの向上やQOLの向上など、つまりは健康年齢を伸ばすためには、「口腔機能の維持・向上」と同時に、なによりも根本的に口腔機能の基盤づくりとなる乳幼児期・学齢期において如何に正しく「口腔機能を獲得するか」、そのためには歯科医療による早期介入が必要であると報告されているのです(図1)。歯科界にとっては、痛みが出てから治す時代から予防の時代へ変化してきたように、正しい口腔機能の獲得や向上、成長発育を図ることが求められているのです(図1)。

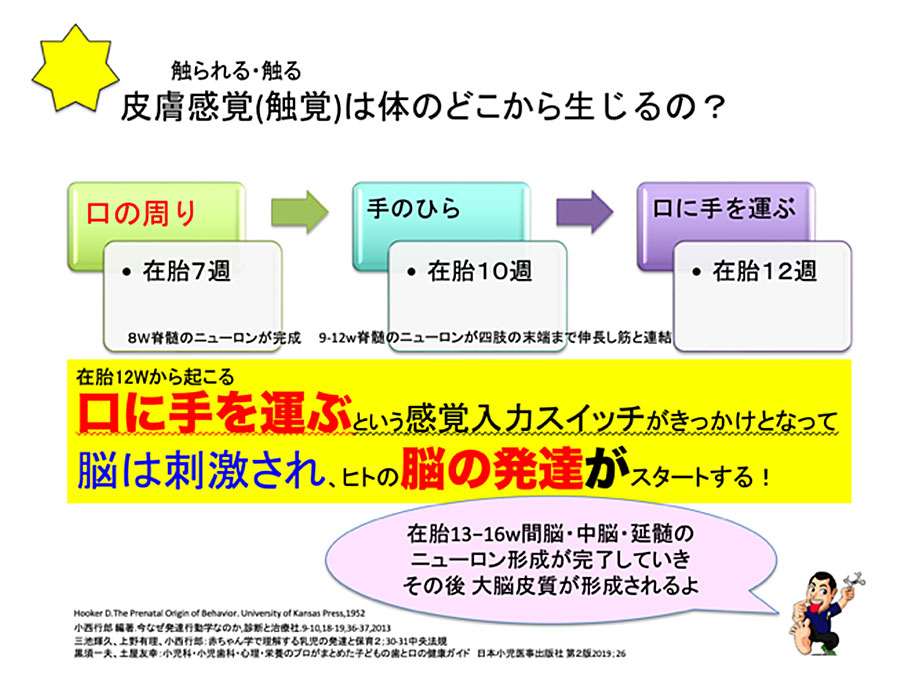

そこで、全ての機能の始まりが胎内における口の触覚機能から始まり、在胎12wには触覚が現れた場所同士を接触させる「手と口のダブルタッチ(H-M-C:Hand Mouth Contact)」によって脳が刺激され、口腔機能の開始に促されるようにヒトの脳の発達がスタートするのです(図2)。

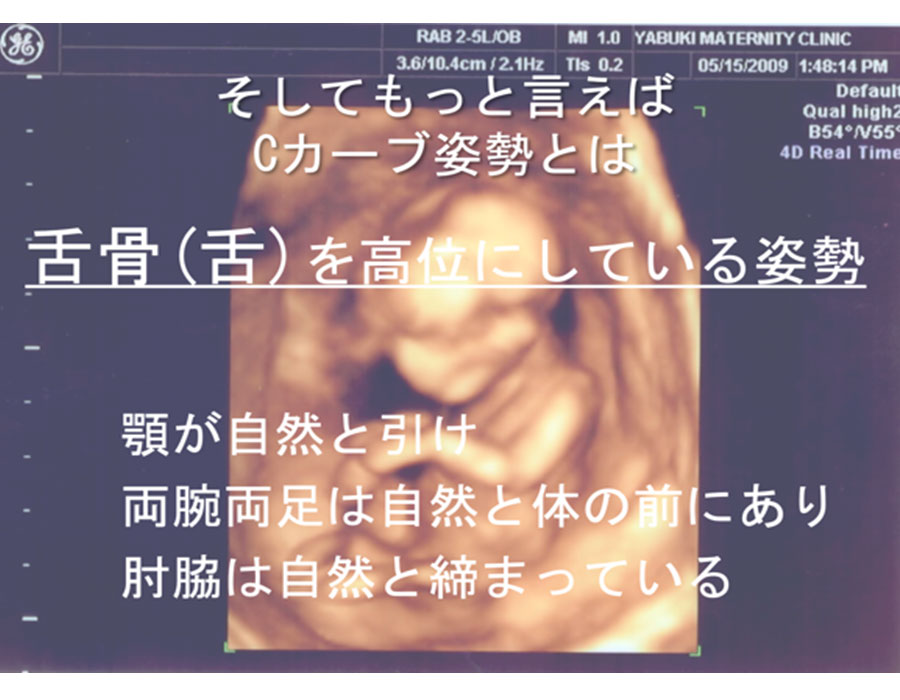

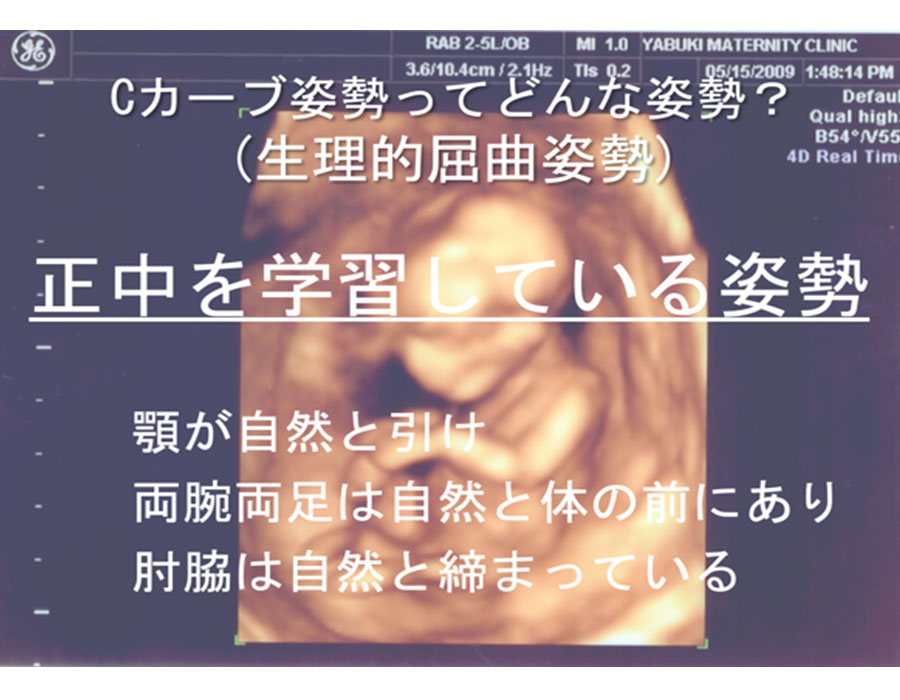

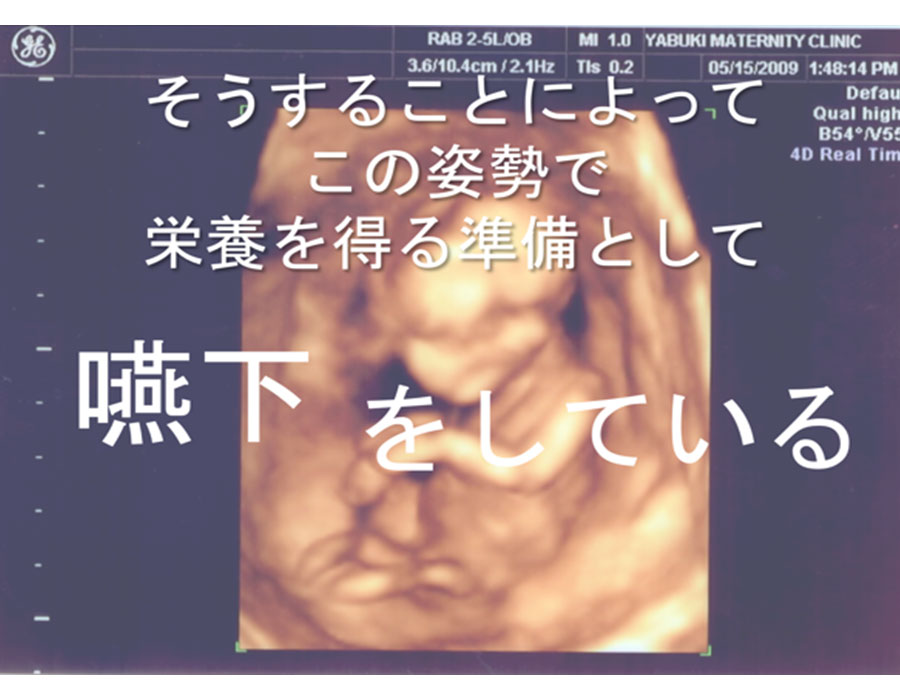

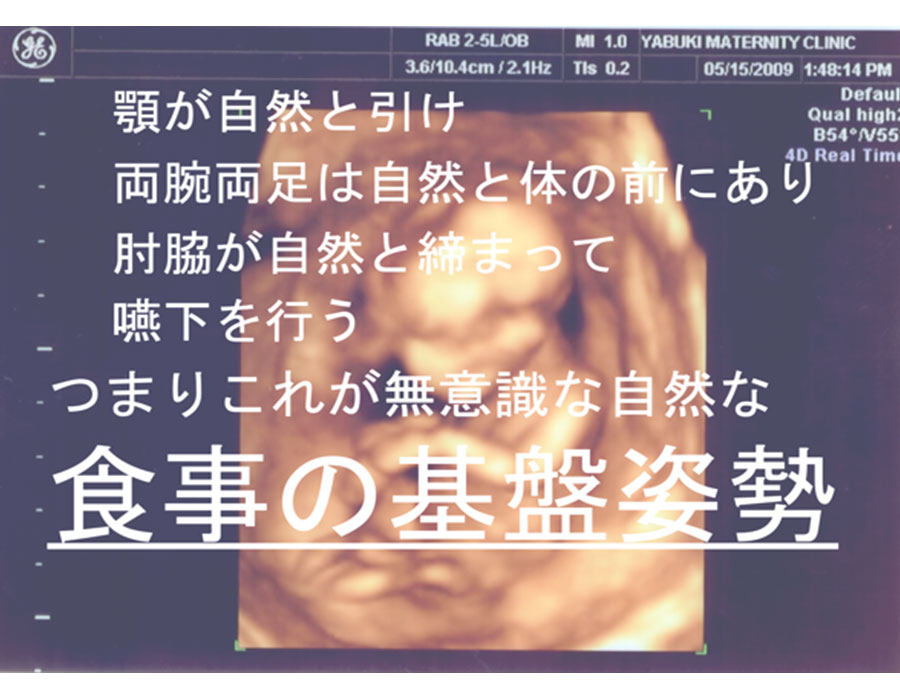

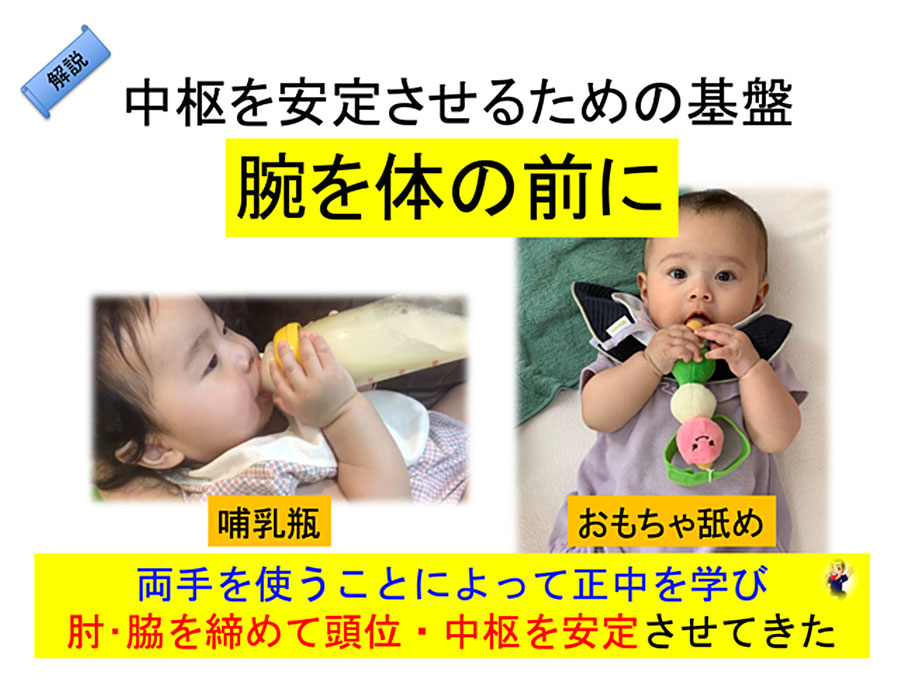

また胎内において、体重増加によって生理的屈曲姿勢の増強が起こり、自然と顎が引かれ、短頸がゆえに舌骨が自然と高位に位置しています(図3)。そして、両腕両足が自然と体の前に位置し、肘脇が自然と締まることによって体の正中を学習しながら栄養を得る準備としての嚥下が行なわれているのです(図4-5)。つまり、この嚥下姿勢が頭位を最も安定させた食事の基盤姿勢に繋がるのです(図6)。

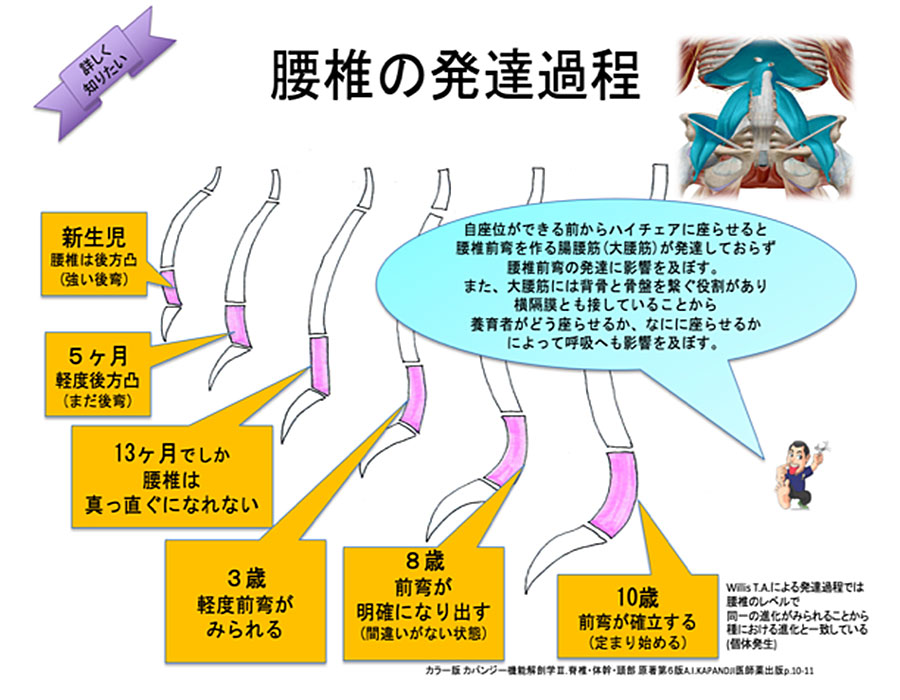

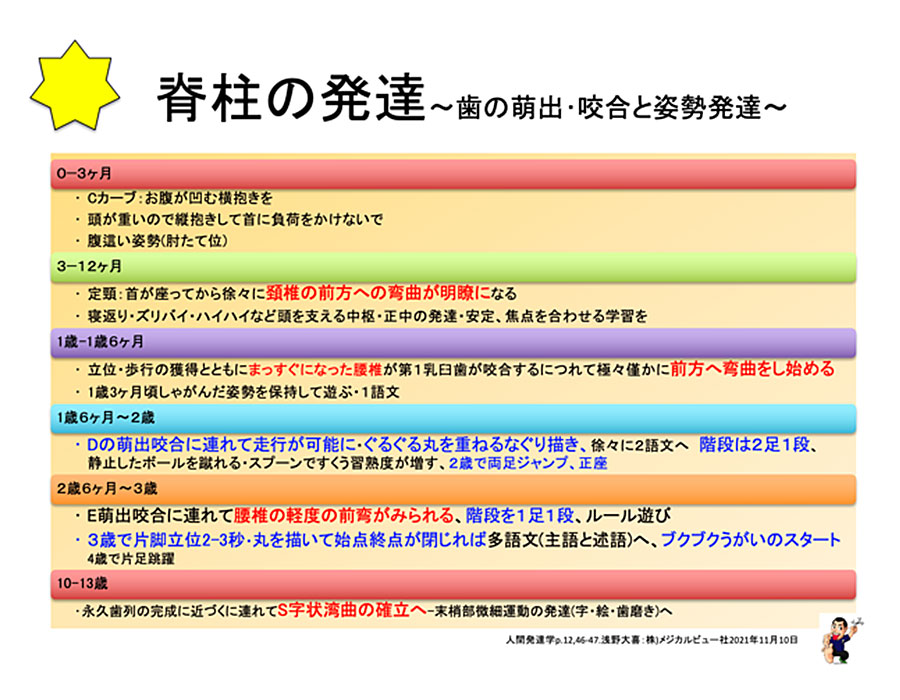

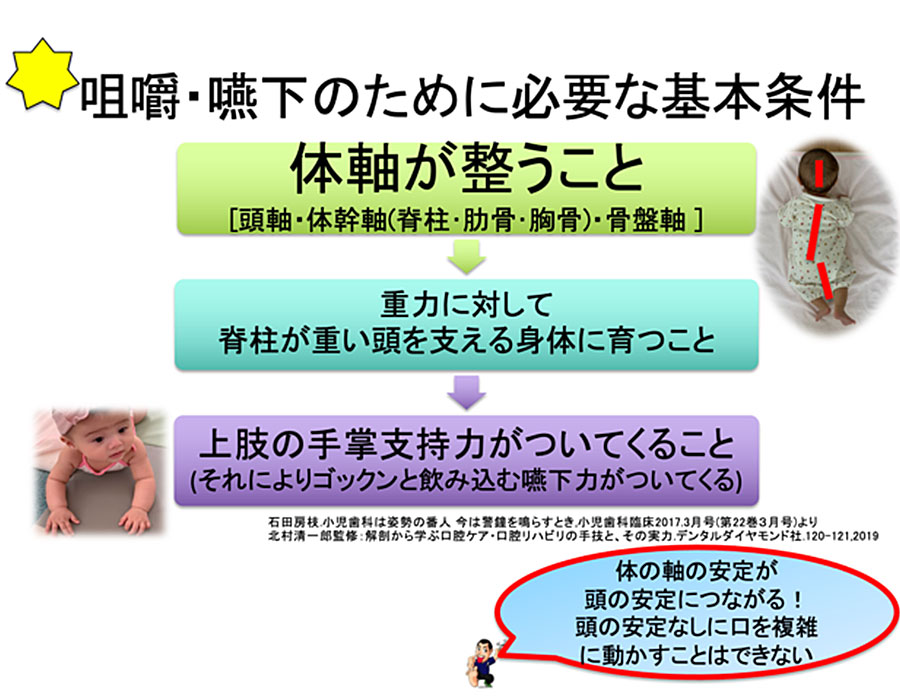

人間は重い頭を頂点とした二足歩行を行う上で、胎内そして出生から約1年かけて、生理的屈曲姿勢から四つ這い姿勢、そして脳を頂点とした立位姿勢へと発達していきます。つまり、この過程が直立二足歩行の最も重要な基盤作りとなるのです。また同時に、乳歯・永久歯の萌出・咬合とともに、脳を支えるS字彎曲の脊柱を完成させていくのです(図7-8)。

その重い頭をどのようにしたら安定できるかについては、胎児・新生児、そして首が据わる前の乳児がどのようにして自ら安定を図って嚥下をおこなってきたのかというポイントから解説しました(図9-10)。

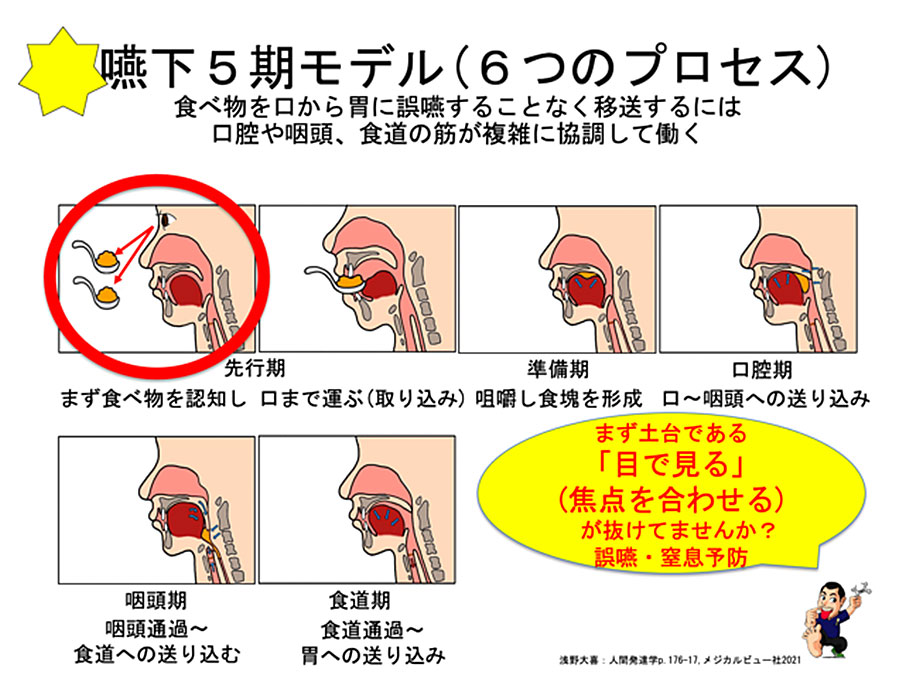

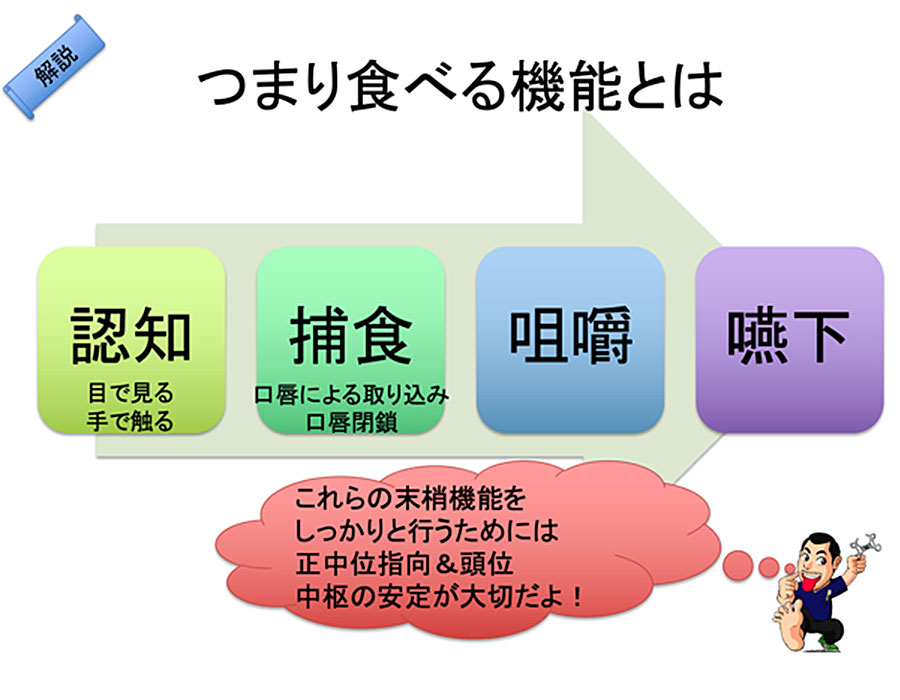

日本では食事をいただく際に 「いただきます」 と両手を合わせ、正中を意識し、中枢(脳・脊髄)を安定させる姿勢から食事がスタートします。捕食の前には嚥下の5期モデルのスタートである「目で認知する」ところから専門書などでは必ず記載されています(図11)。つまり、目で見るところからスタートしなければ(図11-12)、またはそれが出来ない姿勢であれば、まず食べ物を認知する先行期を飛び越えた嚥下 “異常嚥下”となり、正しい嚥下が行われないのです。つまり、食事 「認知・捕食・咀嚼・嚥下機能」において、末梢部である下顎や舌、視機能である眼球運動や空間認知を正しく可動させるためには、まず中枢である脳や脊髄を安定させる姿勢から始める必要性があるのです(図13-14)。

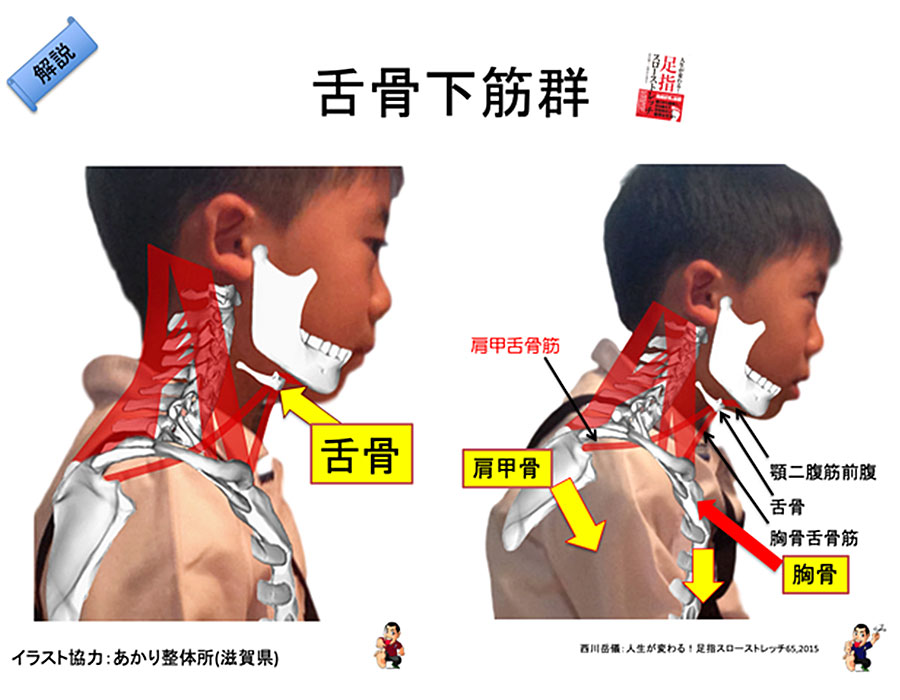

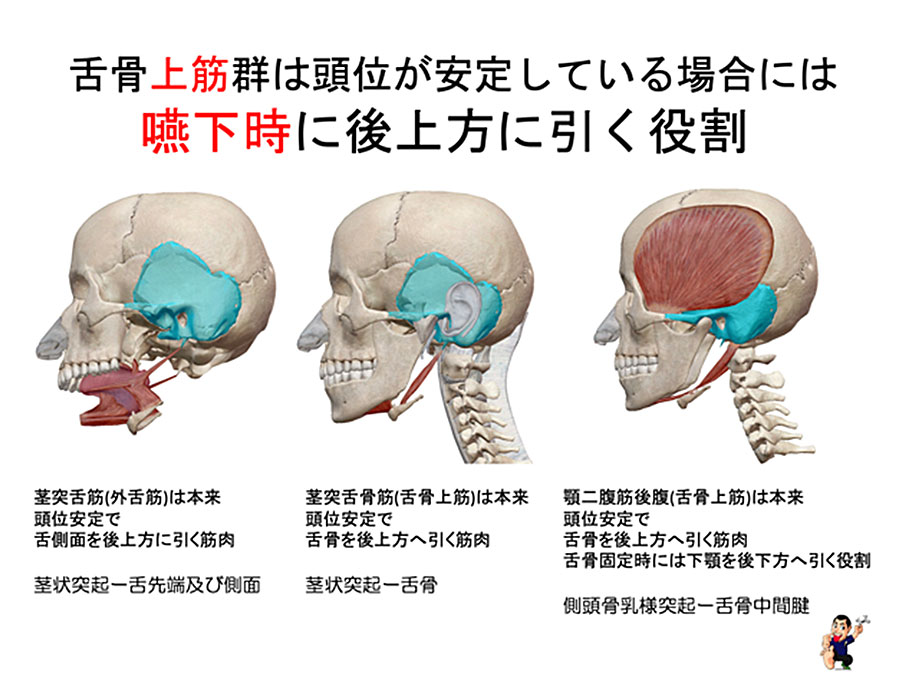

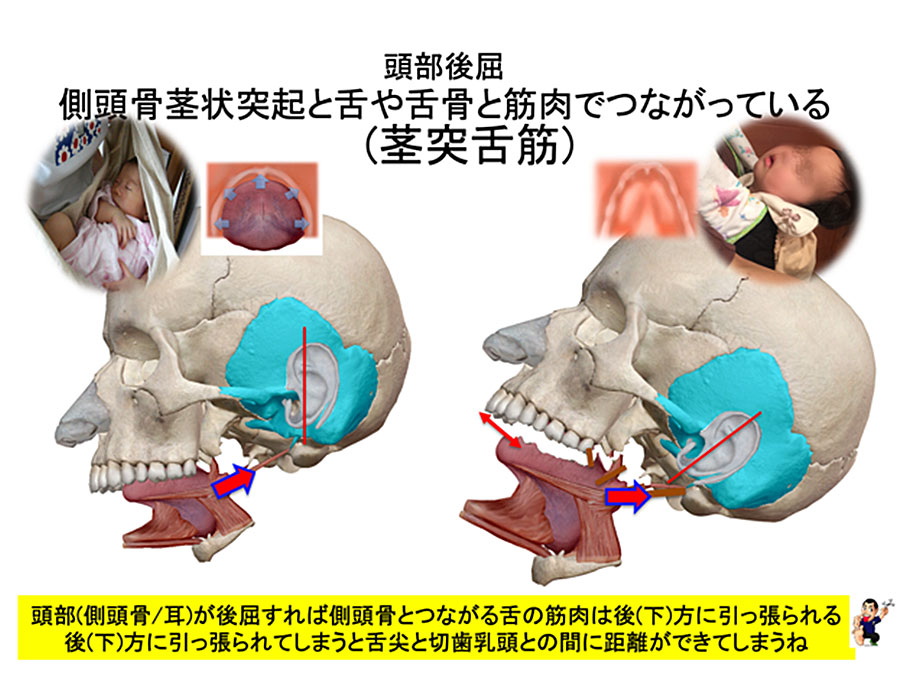

また舌骨下筋群(図15)や舌骨上筋群(図16-17)が姿勢や頭位の影響を受け、舌骨や舌位に影響を及ぼすことから、頭位が安定する姿勢発達支援の重要性について解説しました。

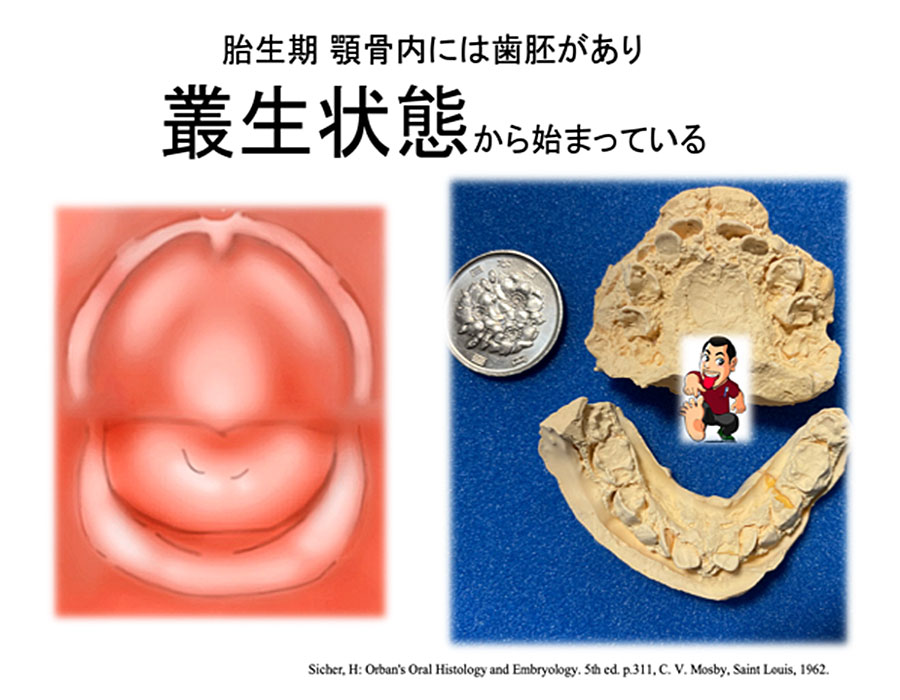

このように発達や機能においては、ルーツや基盤づくりから知ることの重要性があります。人間の歯は胎内から歯胚という形で存在するため、歯並びのスタートは叢生状態からスタートしています(図18)。口腔機能の発達とともに顎が成長することにより歯が綺麗に並んでいくのです。つまり、胎児期の歯胚の並びと乳歯列において、変化が少ない場合(図19)はそれだけ口腔機能が発達していないことが見て取れ、歯科による早期介入が必要といえます。

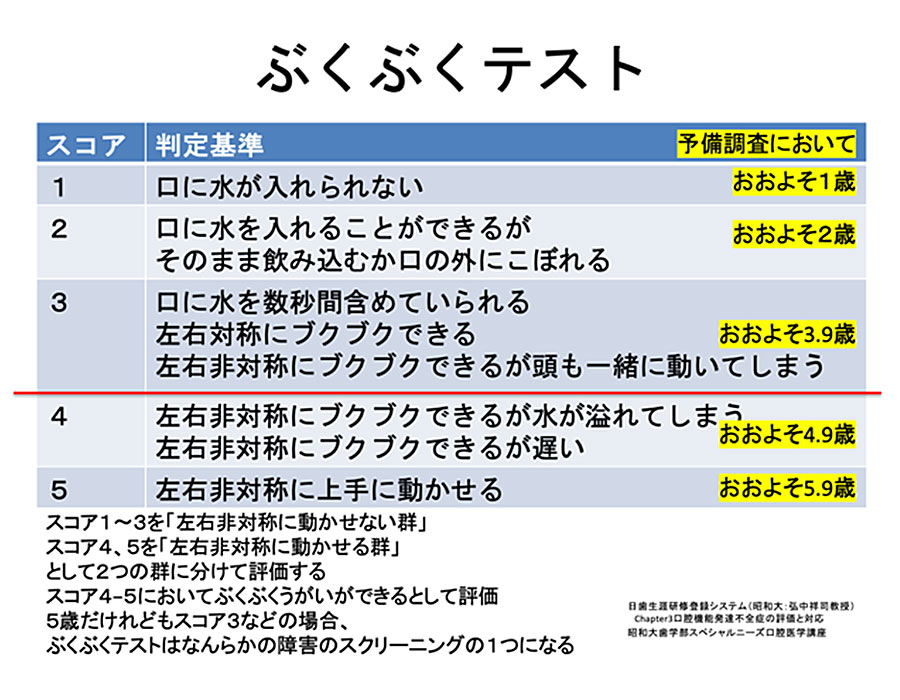

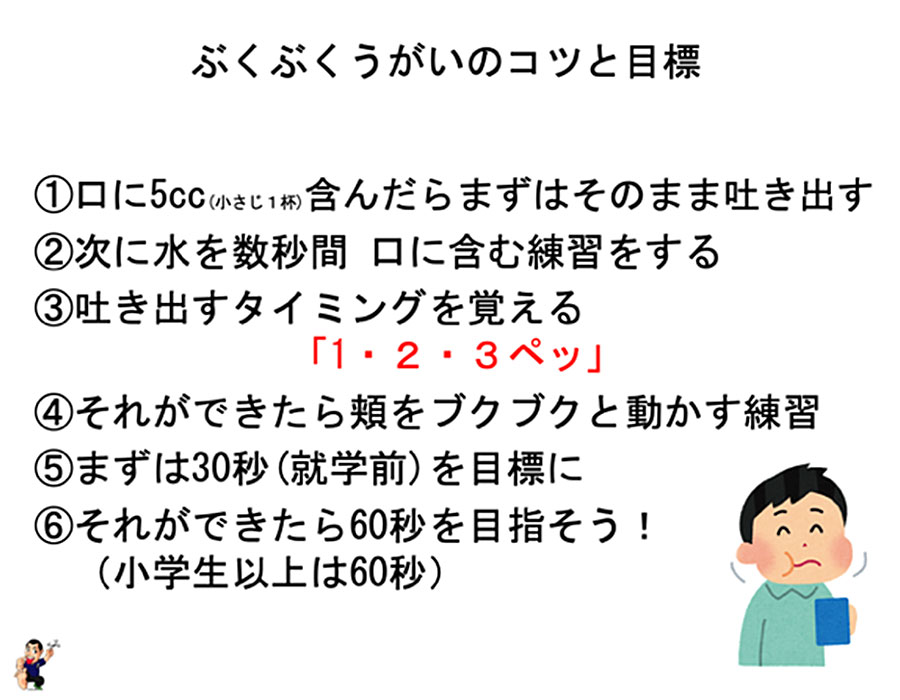

また3歳児以上においては、診療室内において子ども達のぶくぶくうがいから口腔機能の発達レベルを知ることもでき、スクリーニングの1つとなり支援することが可能です。(日歯生涯研修登録システム.Chapter3口腔機能発達不全症の評価と対応.昭和大:弘中祥司教授)(図20-22)

全国民がどれだけ遅くても歯科と関わるのは法定健診の1歳6ヶ月健診です。

しかし、その時には授乳や離乳期も完了し、第一乳臼歯が萌出している幼児も多く、受け口や叢生、過蓋咬合といった歯列・咬合がみられます。つまり、従来からの歯科における初めての法定健診1歳6ヶ月健診では既に口腔機能発達不全症を示している幼児が多数いるのです。

そこで歯科が何もせずに経過をみてしまうと口腔機能はさらなる悪循環へと繋がる可能性が高まります。歯科が早期に介入することでその後の口腔機能の悪循環の減弱にも繋がるのです(図24)。社会的・物理的環境等が変化することにより、発達していく子ども達も大勢いるのです。

また、歯科には新生児や定頸前の乳児が来院することが少ないことから、妊婦歯科健診の際に歯科が産後ケアの周知や推奨を図ることが、口腔機能の基盤作りにおいてはとても重要だと考えます。

哺乳や抱っこの仕方、タミータイムなど専門的知識を持つ助産師等が、新生児期など早期から産後ケアにて関わりを持つことで口腔機能の獲得や悪循環の減弱に繋がるとともに、床上げ3週間や産後うつ予防にも繋がると考えます。高齢者だけでなく、出生前からこうした多職種連携を行うことや、早期から歯科が介入することで、のちの舌癖がもたらす口腔機能の悪循環の減弱に繋がるのです(図23)。

地域唯一の砦となる歯科診療所 ~地域のニーズに応える~

講師:熊谷優志先生

大船渡市国民健康保険歯科診療所 所長

はじめに

私が歯科医師を目指すきっかけになったのは、中学3年生の時に岩手医大からの派遣で来られた国保歯科診療所の歯科医師との出会いでした。「ここで働きたい!」という思いから、14年後に希望が叶い生まれ育った地元の国保歯科診療所に赴任することができました。経験不足でまだまだ未熟なまま所長となり、何も分からなかった私は多くの方々から学ばせていただきました。これまでの25年で経験したこと、教わったこと、考えたことなどをご紹介し、地域で唯一の歯科診療所であるが故の、地域のニーズに応えることの困難性、重要性についてお伝えしたいと思います。

国保歯科診療所に期待されること

国保診療施設は、昭和36年の国民皆保険の実現により、保険料を納める国民全てが医療を受けられるように設置されました。特に岩手県は、広い県土で医師不足が顕著でもあることから多くの国保診療施設が市町村により設置されました。時代と共に役割も変化し、今日では、保健(疾病予防・健康増進)と医療と福祉サービスを一体的に提供する拠点として期待されています。

診療室の内外での健康づくり

診療室内での医療を通じての健康づくりに加え、地域唯一の歯科診療所として、また国保診療施設の使命に即して診療室の外での健康づくりに力を注いできました。

25年前、着任と同時に地域の保育所・幼稚園・小学校・中学校の学校歯科医となりました。その取り組みの中で、学校歯科保健の取り組みには家族がかかわることから、子どもだけではなく家族にも波及効果があり、時間の経過と共に地域にも拡がる手ごたえを感じました。

そこで、学校歯科保健活動に力を入れ、年二回の歯科検診と検診前の歯科講話や歯科保健活動を連続的に取り組み、幼児から中学卒業するまで歯科検診時に全員の口腔内写真を撮り続けてきました。

事例①

4歳の保育所児の写真(図1)で気になることがあり、保育所の先生に伝えました。右側のプラーク付着状態と重い歯肉炎の状態に比べ、左側はプラーク付着が少なく歯肉炎も軽度でした。とても違和感があり保育所の先生に話をすると、下に2歳と0歳の妹がおり保護者の手がこの子にまわっていないことが推測されました。そこで、保育所でもこのお母さんをサポートし、歯科診療所でも来院した際お母さんに、「この子がお母さんを独占できる時間を仕上げ磨きの時間にしましょう」と提案し、子育てもしやすくなり、この子の口腔内(図2)も改善されました。

事例②

ある子どもの小学1年から中学3年までの歯科検診時の写真(図3)では、高学年になると重度の歯肉炎がみられ、何か異変を感じます。母親がいないので祖母が小さい時から育児をしていましたが、思春期になり家族の声がけも響かなくなったのか、自律的な成長が伴わなかったのか、歯肉炎がひどくなる一方でした。中学卒業まで我々も根気強くかかわり、学校でも歯磨き指導などサポートを継続しました。その結果、高校を卒業し社会人となったこの子は、しっかり歯磨きもして口腔の健康を維持していました。(図4) 我々が目指すところは、このように生涯にわたる望ましい健康観をもち、自律的な健康づくりができるように育むことだと認識しました。

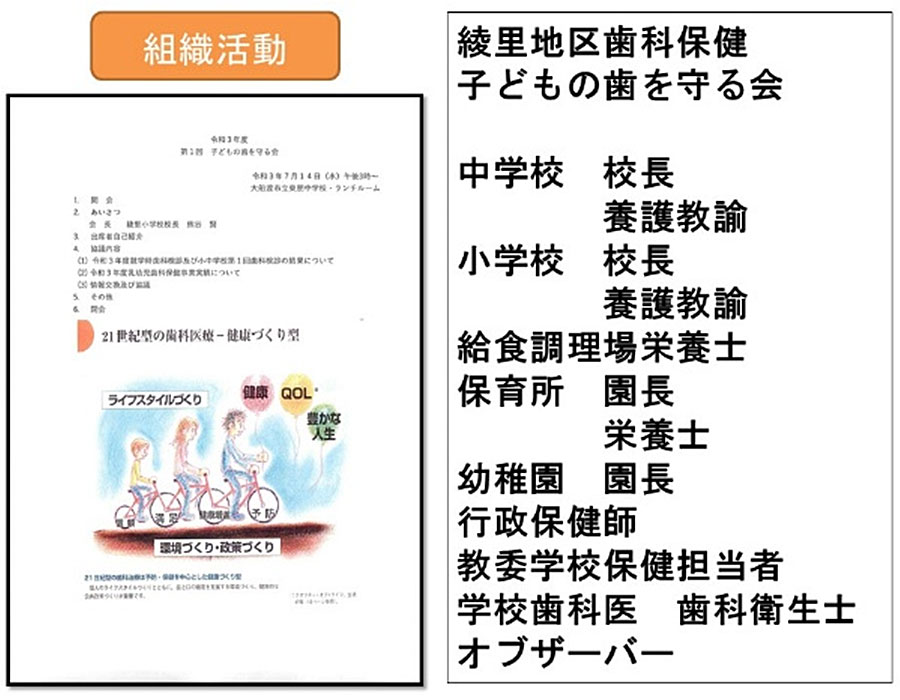

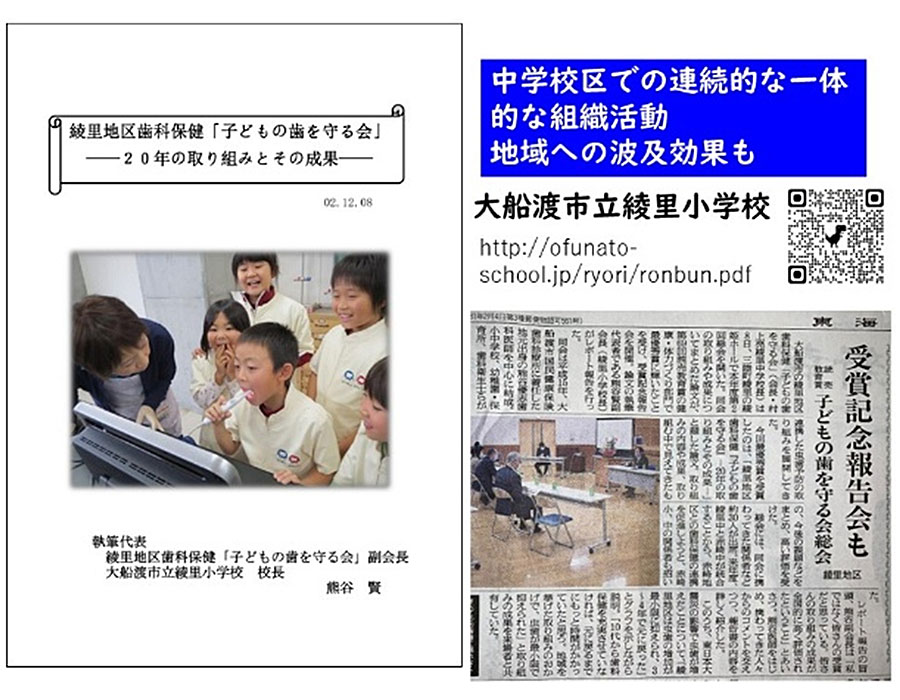

学校歯科保健活動には、「保健教育」・「保健管理」・「組織活動」があります。平成15年から「綾里地区歯科保健子どもの歯を守る会」を立ち上げ、実践してきました。

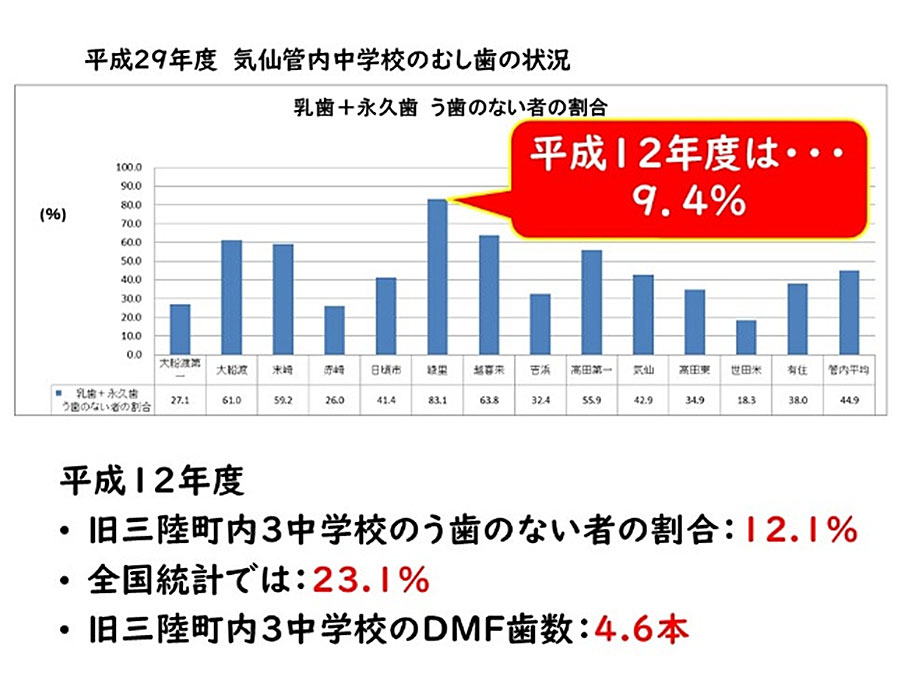

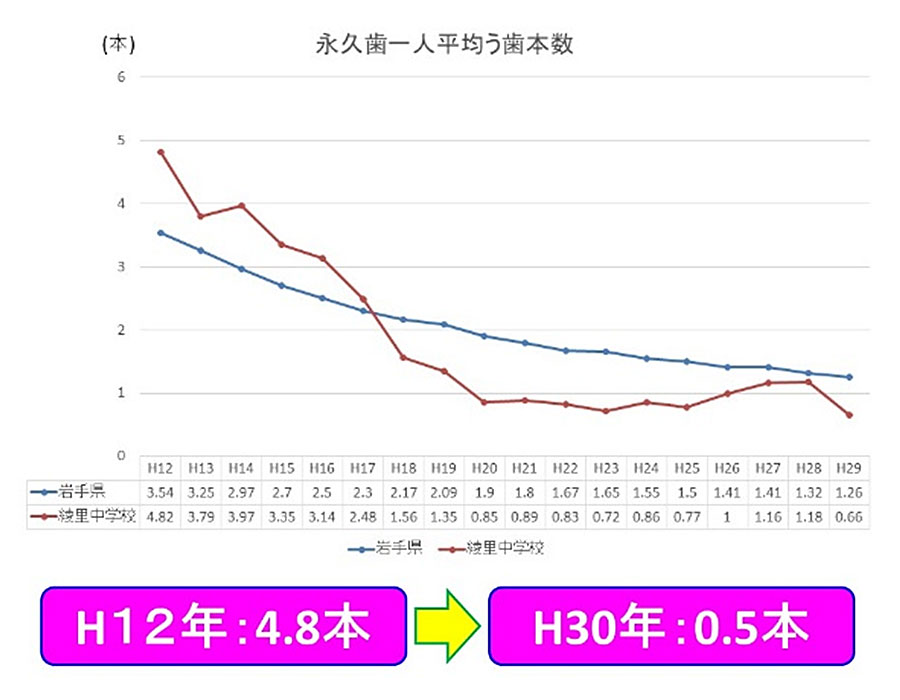

(図5・6) 目的は、単にむし歯の予防ではなく、健全育成を図ることとしました。事実、子どもたちの基本的生活習慣が望ましいものに定着し、学校を休むことが減少し、学力でも運動面でも力を伸ばしてきました。同時に児童生徒の口腔内の状況は大きく改善されました。(図7・8)

東日本大震災時に果たしたもの

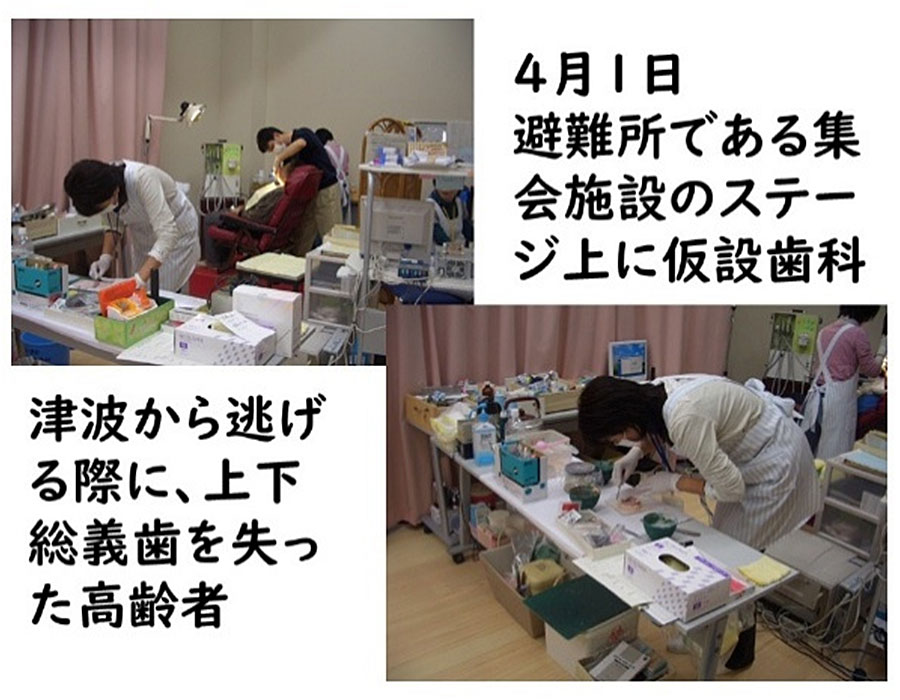

診療所は、津波被害は免れたものの地震被害により建物が大規模損壊し、使えなくなりました。(図9) その日の夜から、避難所の中学校体育館で救護班として常駐し、避難者の対応にあたりました。その後、避難所が整うことを見届け、診療所の復旧にあたりました。避難所のステージでの診療再開からはじまり(図10)、仮設診療所の完成により通常診療に復旧(図11)、1年5か月後に元の診療所が再開できました。

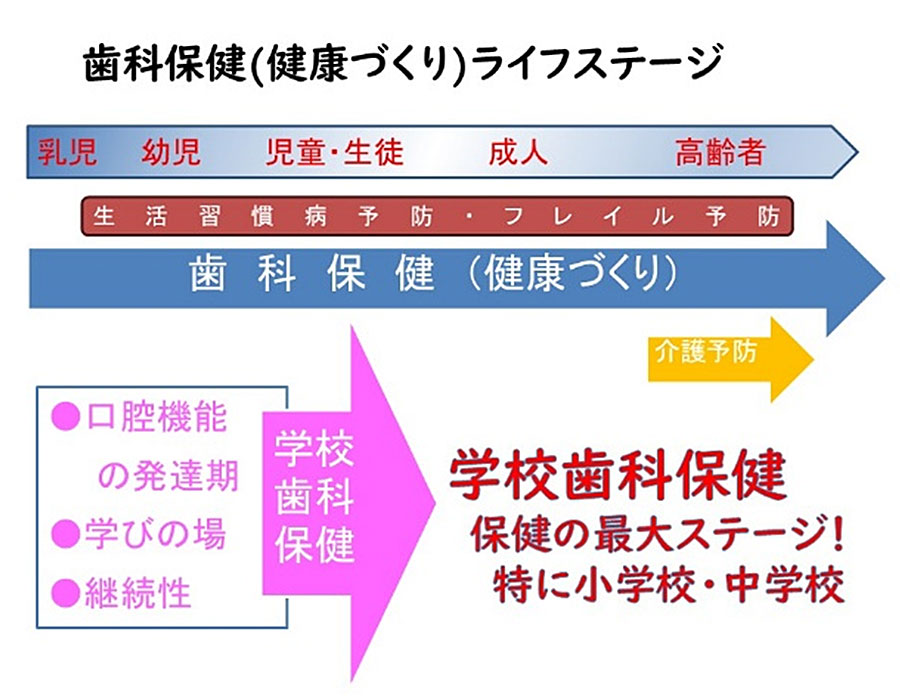

地域包括医療ケアにおける歯科の役割

地域包括ケアシステムにおいて、歯科の役割は大きくなり期待が高まっています。口腔の健康は、乳幼児から高齢者まで生涯にわたり維持増進される必要がありますが、我々には生涯かかりつけ歯科医となれる特性があります。そのようなことから地域包括医療ケアにおいては、歯科では保健の役割が特に大きいものと認識します。(図12・13)

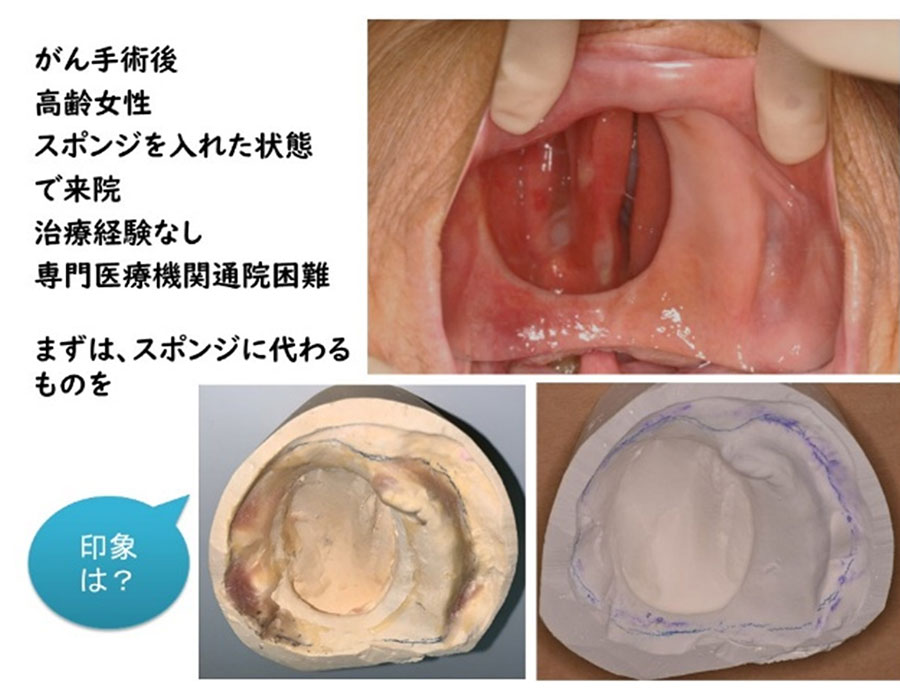

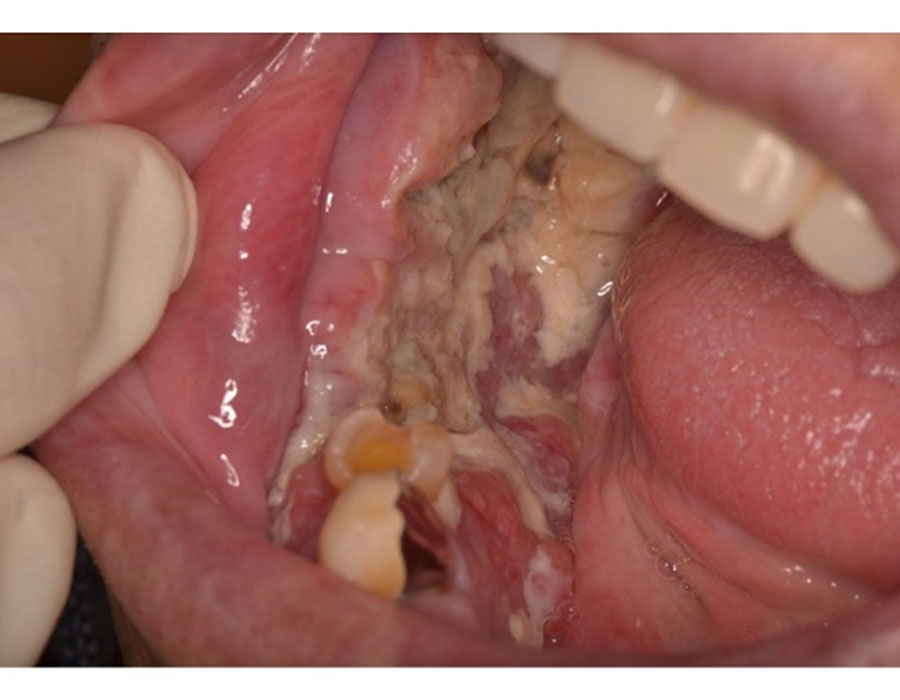

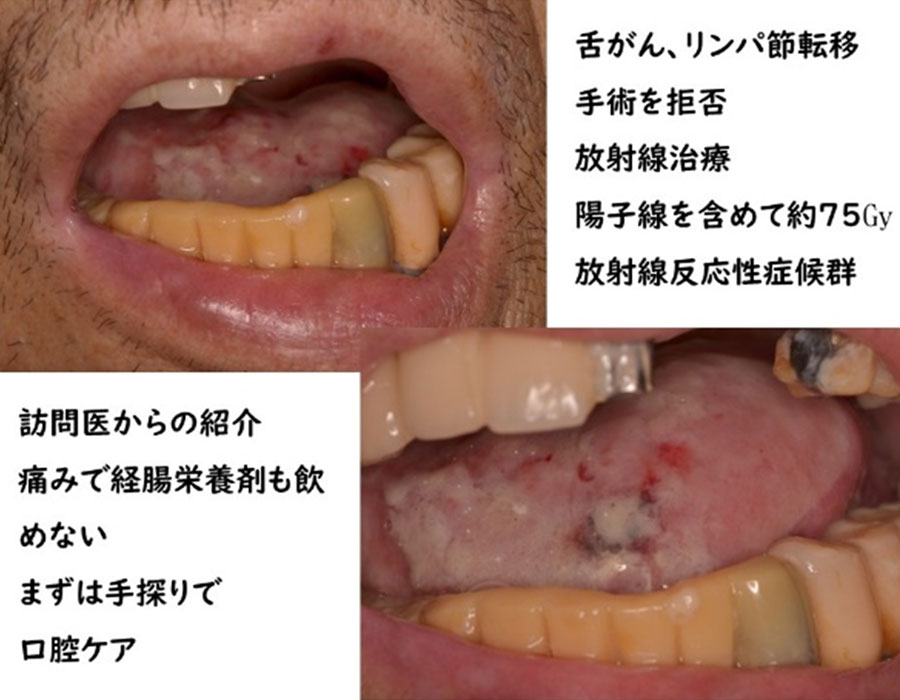

また、地域唯一の歯科診療所としては、出来るだけ地域のニーズに応える必要があります。あらゆる診療に60点を目指し、他に選択肢のない地域住民のために精一杯ニーズに応えます。例えば、上顎がんの術後の大きな欠損に対し、大学病院や専門医療機関に通院できない事情から顎補綴に対処することもあります。(図14) 障がい児者への対応や補綴的な困難事例、入院加療を拒否し在宅療養をされる方の口腔ケアに携わることもあります。(図15・16)

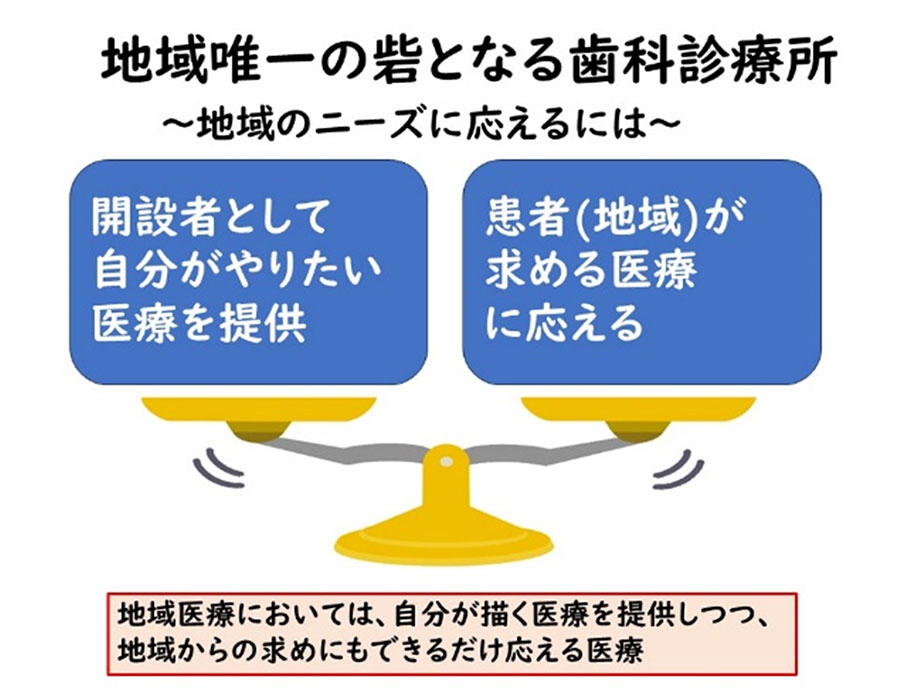

高まる歯科への期待

骨太の方針においても、年々歯科への期待が高まっていることが分かります。多くの歯科医師が開設者として開業する場合、理想とする診療所づくりを実践し、自分がやりたい医療を提供することに重きをおきます。一方で、地域住民の求めに応じて開設された国保診療所は、患者(地域)が求める医療に応えることに重きをおきます。都市部での医療とは違い、限られた医療資源である地域医療においては、自分が描く医療を提供しつつ、地域からの求めにもできるだけ応える医療を両立させていくことが大切であると考えます。(図17)

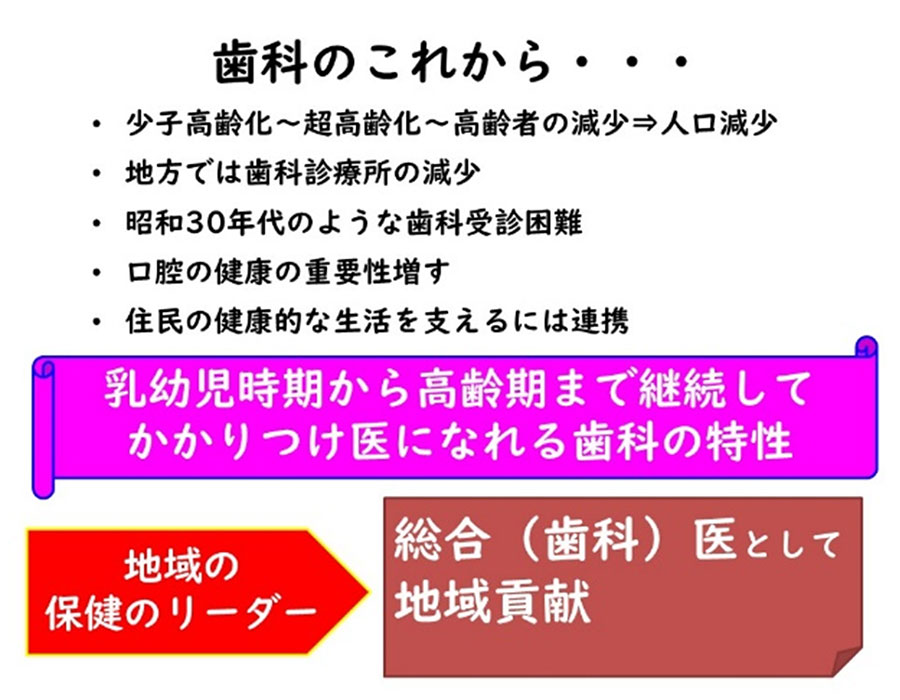

そして、これからの歯科においては、乳幼児期から高齢期まで継続してかかりつけ医になれる歯科の特性を生かして地域の保健のリーダーとなり、総合(歯科)医として地域に貢献することが益々期待されます。(図18)

最後に、私のこれまでのつたない経験から講演をさせていただきました。この内容がどれだけ皆様のお役に立てるのか、自信がないまま務めさせていただきました。何かひとつでも参考になることがあれば幸いです。このような機会をいただきましたことに、心より感謝を申し上げます。

ブラキシズムの検査・診断と歯科治療

講師:藤澤政紀先生

明海大学名誉教授

キーワード

- 睡眠時ブラキシズム

- 覚醒時ブラキシズム

- スプリント

- 筋電図

- サンドイッチプロビジョナル レストレーション

- ラップアラウンドプロビジョナル レストレーション

講演抄録本文

ブラキシズムにはグラインディングを主体として夜間に生じる睡眠時ブラキシズム(SB)とくいしばりを中心とする日中の覚醒時ブラキシズム(AB)があり1)、いずれも口腔内に少なからず影響を及ぼし、歯科治療を行う上で配慮が必要です。本人や家族にその有無を尋ねてもあいまいな場合が多く、診断に苦慮することがあります2)。しかし、口腔内検査を含め、日常臨床で行っている診断プロセスでは見落とすケースもあり、悩まされることはないでしょうか。

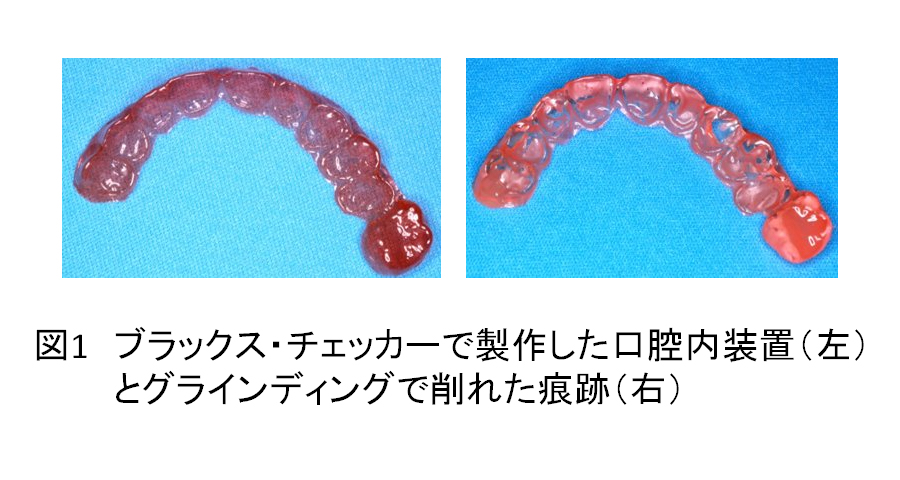

歯の咬耗痕の確認ならびに装着したスプリントのファセットを観察することで本当にブラキシズムの診断ができるのでしょうか。グラインディングの有無に関しては、薄い口腔内装置にインクで着色したものを睡眠時に使ってもらいことでSBの有無を診断することができ、信頼性が高いものと考えられます(図1)。

診断がついた後に治療に着手しようとする場合、咬耗が著しく進行しているケースに対してどう手を付けたら良いのでしょうか。力のコントロールに配慮しなければならないブラキサーの補綴治療は、咬合高径が低下しているから挙上すればよい、という単純なことではありません。予知性をもって歯を削る、または手を付けないといった判断根拠を確認する方法として、サンドイッチプロビジョナル・レストレーションやラップアラウンドプロビジョナル・レストレーションによる可逆的な補綴治療が有効です。図2に著しい咬耗による咬合高径低下が著しいケース(77歳男性)の初診時口腔内写真を示します。本来の咬合高径に戻すことを提案しますが、高齢であることから、咬合の変化に適応できるか不安な面もあります。形成してみて、「やはりだめだった」ということはあってはならないことです。そこで、このような場合は歯を切削することなく唇側を被覆するプロビジョナルレストレーションを用いることで歯冠形態と咬合高径への適応を確認します(図3)。1か月間の観察期間中に脱離や破損がないかを確認し、最終補綴処置に移行します(図4)。このプロセスは可逆的であること、咬合挙上への適応が確認できること、歯冠形態の改善による審美性の回復が予測できることなどの利点があります3)。

ブラキシズムを止めることは難しく、治療としては歯や補綴装置、充填物を保護する目的で口腔内装置(スプリント、ナイトガード)を装着することが推奨されています4)。他にブラキシズム抑制に有効とされるアプローチにはバイオフィードバック訓練が推奨されています4)。私が岩手医大の二補綴(歯科補綴学第二講座)所属時代から取り組んできた筋電図計測による日中のバイオフィードバックトレーニング5)に関しても講演では解説いたしました。この誌面では十分に解説できないと思いますので、ご興味をお持ちの方は文献の6~10をご覧いただければと思います(6~9が原著ですが、歯界展望にまとめたものが10の文献です)。これらのエビデンスに基づき、医療機器として開発することができましたら、改めてお話しする機会をいただきたいと思います。その日の来ることをお待ちください。

文献

- Lobbzoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018; 45: 837-844. doi:10.1111/joor.12663.

- Asami K, Fujisawa M, et al. Assessment of awake bruxism-Combinational analysis of ecological momentary assessment and electromyography-. J Prosthodont Res 2023; 68: 166-171. https://doi.org/10.2186/jpr.JPR_D_22_00289

- 藤澤政紀. 前歯部補綴治療の守備範囲を広げる「ラップアラウンド・プロビジョナルレストレーション」の提案‐必要性を認めるまでは可及的に支台歯を削らないためのアプローチ-. QDT 2023; 48: 628-640.

- Minakuchi H, Fujisawa M, et al. Managements of sleep bruxism in adult: A systematic review. Jpn Dent Sci Rev 2022; 58: 124-136. https://doi.org/10.1016/j.jdsr.2022.02.004

- 藤澤政紀, 渡邉 明. バイオフィードバックトレーニングによるブラキシズムのコントロール. 日歯医師会誌 2013; 65: 1218-1224.

- Watanabe A, et al. Effect of electromyogram biofeedback on daytime clenching behavior in subjects with masticatory muscle pain. J Prosthodont Res 2011; 55: 75-81. https://doi.org/10.1016/j.jpor.2010.09.003

- Fujisawa M, et al. Determination of daytime clenching events in subjects with and without self-reported clenching. J Oral Rehabil 2013; 40: 731–736. https://doi.org/10.1111/joor.12087

- Sato M, et al. Electromyogram biofeedback training for daytime clenching and its effect on sleep bruxism. J Oral Rehabil 2015; 42: 83-89. https://doi.org/10.1111/joor.12233

- Saito-Murakami K, et al. Daytime masticatory muscle electromyography biofeedback regulates the phasic component of sleep bruxism. J Oral Rehabil 2020;47: 827-833. https://doi.org/10.1111/joor.12979

- 村上小夏, 浅見和哉, 藤澤政紀. ブラキシズム 24hours-睡眠時・覚醒時ブラキシズムの検査・診断法-. 日中のブラキシズム-筋電図による検査とバイオフィードバック療法-. 歯界展望 2023; 141: 1095-1103.