Contents

臨床における歯周治療の位置づけ

講師:浦野 智 先生

(大阪府開業、 東京歯科大学 客員教授、東京医科歯科大学 非常勤講師)

1960年代に歯肉炎の原因がプラークであることが示されて以来、歯周治療はプラークコントロールと、歯周病の進行によって起こった変化に対する処置にフォーカスが当てられるようになった。つまり、根面に付着するプラークの除去と、その後どれだけプラークの再度の付着を妨げるかが重要であり、その目的を達成するといわれる術式について数多くの議論がなされてきた。歯周病の進行程度にもよるが、非外科処置、外科処置を通して罹患部から原因を除去した後、徹底したメインテナンスのみで再発予防できるとする考えや、歯周ポケットや歯槽骨の不整形や根分岐部に対して切除処置を行った上、最小限の歯肉溝を構築することでメインテナンスしやすい環境を作るといった考えなど、長期の臨床経過からその是非が述べられてきた。

その後、歯周病により起こった付着の喪失に対し、再生させるというGTR法の考えが臨床に導入され、歯周治療の概念は大きく変化した。また、インプラント治療が予知性の高い処置として確立され、特に根分岐部病変を有する臼歯に対する治療に変化をもたらした。

このように、研究、材料、技術等の進歩にともない我々の臨床も変化していくが、これは決して以前の術式や概念が必要なくなる、という意味ではない。現在の治療は、そのすべてが過去の延長線上にあり、どの様な過程を経て現在に至っているのかを知らずして最良の結果を臨床で得ることは困難である。成功率90%を上回ると言われるインプラント治療においても、コンタクトの離開など予測不可能な事態が比較的高頻度で起こることは、周知のことである。Dr. Gerald M Kramerは講演の中で、いつも「歴史を知らないものは同じ過ちを繰り返す」と述べていた。また以前シアトルで開催されたAAP(アメリカ歯周病学会)のサブタイトルが “on the shoulder of giant” であったことなどからも、最先端の知識、技術を習得することはとても重要なことであるが、歯科医師としてのラーニングステージより早い時期にその歴史を学び、さらにその歴史に対して敬意を持って接する姿勢も必要であると考える。

では、我々一般の臨床医にとってどの様に歯周治療に対峙すればよいのだろうか?まず、患者に歯周病という疾患を理解してもらい、徹底したプラークコントロールを行ってもらうことが第一であろう。気づきのない治療ほど継続性に劣るものはない。次に、医院サイドで行うプラークコントロールとして、スケーリング・ルートプレーニングが必須となる。どのような歯周外科処置であっても非外科処置が適切に行われてこそ、その効果が現れるものである。まず、ここまでを歯科医師、医院の第一目標とすべきである。その後の歯周外科処置は、切除療法と再生療法が主な処置となるが、その選択基準となるのが支持骨の量と形態であろう。また、天然歯として保存可能か、あるいは補綴処置が必要となるのか、という視点も術式選択においては必要となる。さらに、侵襲性なのか慢性なのか、宿主のリスクの度合い、なども外科処置の選択指標となる。つまり、歯周病の進行程度を示す客観的な指標のみで直線的に術式が決まるわけではない。

この様に術式選択にあたっては、様々な視点から評価した上で決定するのだが、肝心のその処置が行えないことには臨床では役立たない。よって、切除療法や再生療法など代表的な外科処置に習熟しておく必要がある。

ランチョンセミナー

顎骨の腫瘍性疾患、囊胞性疾患

講師:泉澤 充 先生

(岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野 講師)

顎骨には様々な疾患が発生する。日常臨床で遭遇する疾患の多くが、歯原性であり、歯牙の構成組織より発生する歯原性腫瘍や囊胞は、画像上、非常に類似した所見を呈するため、パノラマX線検査や歯科用CBCT撮影での鑑別診断に非常に苦慮することが多いのが事実である。

発生頻度は歯根囊胞を筆頭に含歯性囊胞、歯原性角化囊胞(2017年、WHO分類が改変され、角化囊胞性歯原性腫瘍、石灰化囊胞性歯原性腫瘍はそれぞれ、歯原性角化囊胞、石灰化歯原性囊胞に変更)やエナメル上皮腫などが多い傾向であるが、実際には非歯原性腫瘍、囊胞なども散見され、画像診断医泣かせとなる機会も多い。

岩手医科大学歯科医療センターでは多くの地域から患者さまが紹介受診され、疾患もバラエティである。岩手医科大学歯科医療センターのエックス線検査の件数は、パノラマX線検査が約7000件、歯科用CBCTが2200件、その他セファロ検査が3600件、デンタルなど口内撮影が10000件で、年間の総件数が約23000件を超えている。我々歯科放射線科医は、デンタルを除いた検査一日平均約100件の画像診断、読影を行っており、中には大学ならではの希な症例も見られる。鑑別診断に苦慮したもの、非典型的な所見を呈するものなど日常臨床では様々な症例に遭遇する機会が多い。

今回は診断に苦慮した印象に残る症例を供覧した。

最初の症例は、34歳の男性。一か月前より口蓋部の腫脹を認め、疼痛を伴うようになり、近歯科医院を受診、精査目的に本学口腔外科紹介となった。初診時に口蓋腫脹を認めたものの粘膜色は正常で、隣在歯はいずれも生活歯で動揺も認めなかった。パノラマX線所見では、上顎正中に単房性の囊胞様透過像を認め鼻腔底の消失、右側上顎洞底の挙上が認めら、切歯管囊胞が疑われた。

歯科用CBCT、MDCT所見では、上顎前歯部の歯槽突起から硬口蓋および鼻腔底の骨膨隆を伴う単房性病変を認め、上顎右側中切歯歯根の破折と切歯管の圧排が認められた。この時点ではエナメル上皮腫などの歯原性腫瘍が鑑別に挙げられた。

MRIは、切開・排膿処置後の撮影であったため病変内容物は消失していたが、病変辺縁に造影増強効果が認められた。

摘出標本の病理結果は疣贅癌であったが、顎骨中心性の症例は経験が無く、非常に稀な症例であった。

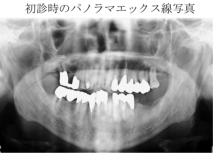

症例は、86歳の女性で右側頬部の腫脹を主訴として来院した。2年前より腫脹に気付いていたが、痛みがないことから放置していた。しかし、腫脹が大きくなり近歯科医院を受診し、本学口腔外科紹介となった。初診時の口腔外所見では、右側頬部に腫脹認め、羊皮紙様感を呈していた。

口腔内所見では、頬部腫脹を認めたが粘膜色など明らかな異常はなかった。パノラマX線写真では、右側下顎角から下顎枝にかけて広範な骨欠損認め、内部に複数の隔壁様構造を認めた。エナメル上皮腫や歯原性粘液腫など歯原性腫瘍が疑われたが、病変の内部性状を調べるために造影CT、MRIを行った。

CT所見では、広範な造影増強領域を認め、充実成分の多い腫瘍が疑われ、CTA所見では血管に富んだ所見を呈していた。骨条件CTでは複数の隔壁様構造が認められ充実成分の多いエナメル上皮腫として矛盾しない所見を呈していた。

MRI所見でも高粘調性を伴う充実性腫瘤が疑われる所見であった。以上の所見よりエナメル上皮腫疑いとした。

生検の結果、甲状腺濾胞癌であった。

今回の症例はCT画像所見で右側甲状腺が欠損していた。カルテには甲状腺疾患による摘出術の既往の記載があり、この所見に気付いていれば鑑別診断に転移性腫瘍を入れることができたと悔やまれる症例となった。

一般的に口腔領域に認められる他部位原発転移性腫瘍の発生頻度は1~3%程度と言われており、その中で甲状腺癌の顎骨転移は約3%と非常に稀なものである。

最後の症例は、91歳の男性。下顎左側舌側の膨隆を主訴として来院した。約2年前に同様の主訴で受診したが、下顎隆起の診断で経過観察となった。その後、半年前より急激な増大傾向を認めるようになり、再度受診となった。

初診時の口腔内所見では下顎正中から左側臼歯部にかけて骨様硬を認め、著明な膨隆が認められた。特に舌側方向への膨隆が著明であったが、歯肉や粘膜に明らかな異常は認めなかった。パノラマX線所見では、下顎正中の不透過性亢進を認めたが、頸椎の障害陰影により明らかな病変を指摘できなかった。臨床診断、下顎隆起にてCTを撮影した。CT所見では、下顎左側犬歯部歯槽骨を基部とした唇舌的骨膨隆を認めた。皮質骨との連続性を認め、内部は比較的均一な高吸収を呈しており、臨床診断の通り骨隆起に矛盾しない所見であったが、顎骨本来の形態変化に乏しく、骨膜反応が認められることから造骨型の骨肉腫も完全に否定できない所見であった。

MRI所見では、骨成分を反映し、T1WI、T2WIともに低信号を呈していた。

術後の病理組織診断で骨肉腫であった。

CT、MRIともに病理所見を反映した画像所見であったが、前回受診時に同病変が存在していたかどうかについては不明である。しかしながら下顎隆起の場合、両側性の所見を呈することが多く、本症例では片側性であったことから、前回受診時より本疾患が存在していた可能性は否定できない。

今回、非常に読影困難な症例を経験した。本症例を経験し、より高度な読影能力の必要性を痛感させられた。